Alle sechs Monate sollst du deine Kontoauszüge offenlegen. Lückenlos, vollständig, kommentarlos. Klingt nach Kontrolle statt Hilfe? Ist es auch.

In diesem Artikel zeige ich dir anhand eines echten Schreibens, wie sich das Bürgergeld in der Realität anfühlt – und warum der Sozialstaat langsam aber sicher zum Sozialkontrollstaat wird.

Warum ich diesen Artikel schreibe

Es gibt Dinge, über die spricht man nicht gerne. Und es gibt Dinge, über die gesprochen werden muss – weil sie sonst einfach untergehen. Dieser Artikel gehört zur zweiten Sorte.

Ich schreibe das hier, weil ich es satt habe, alle sechs Monate dieselbe Schikane zu erleben. Weil ich mich frage, wann aus staatlicher Unterstützung eigentlich eine Dauerüberwachung geworden ist. Und weil ich der Meinung bin, dass man Dinge beim Namen nennen darf – auch wenn sie unbequem sind.

Nein, ich habe nichts zu verbergen. Aber genau das ist ja der Punkt: Ich muss mich ständig dafür rechtfertigen, dass ich nichts verheimliche. Und trotzdem soll ich lückenlos Kontoauszüge vorlegen, so als wäre ich verdächtig, arm zu sein. Arm zu sein – das allein scheint heutzutage schon Grund genug zu sein, kontrolliert, durchleuchtet und reglementiert zu werden.

Dieser Artikel ist kein „Jammern“, wie manche es gern abtun, wenn man das Jobcenter kritisiert. Es ist ein Bericht aus der Realität – aus dem Alltag vieler Menschen, die sich Monat für Monat durch bürokratische Hürden kämpfen, während sie eigentlich ganz andere Sorgen haben.

Ich habe nichts gegen Regeln. Aber ich habe etwas gegen ein System, das einseitig Vertrauen einfordert, aber selbst keines zeigt. Gegen ein System, das mir alle paar Monate droht, mir die Leistungen zu streichen, wenn ich nicht brav meine Bankdaten offenlege – inklusive aller Ausgaben, Abos, Spenden, Einkäufe. Und das völlig unabhängig davon, ob sich an meiner Lebenssituation überhaupt irgendwas geändert hat.

Ich schreibe diesen Artikel, weil ich glaube, dass es viele gibt, die dasselbe erleben – aber nichts sagen, weil sie Angst haben, noch mehr Stress mit dem Amt zu bekommen. Und ich schreibe ihn, weil es an der Zeit ist, darüber zu reden, wie mit Menschen umgegangen wird, die nichts anderes tun, als das Existenzminimum zu beantragen, das ihnen laut Gesetz zusteht.

Wenn dich das alles schon mal selbst betroffen hat – oder wenn du nur ahnst, dass hier etwas schiefläuft – dann lies weiter. Ich zeige dir, wie absurd das alles geworden ist. Schwarz auf Weiß. Mit echten Beispielen. Und klarer Meinung.

Gläserner Bürger: Was das Jobcenter alles wissen will

Stell dir vor, du müsstest einem wildfremden Menschen erklären, wofür du im April 17,35 Euro ausgegeben hast. Oder warum du im Mai 12 Euro an einen Tierschutzverein gespendet hast. Oder weshalb da im Juni zweimal PayPal auftaucht – einmal für ein gebrauchtes Buch, einmal für ein Geburtstagsgeschenk. Willkommen beim Jobcenter.

Denn genau das passiert, wenn du Bürgergeld beziehst: Du wirst zum gläsernen Bürger. Alle sechs Monate bekommst du eine sogenannte „Mitwirkungsaufforderung“, in der du – wie selbstverständlich – dazu aufgefordert wirst, „lückenlose Kontoauszüge“ einzureichen. Für die letzten drei Monate. Von allen Konten. Und bitte vollständig. Alle Seiten. Keine Screenshots.

Was das bedeutet?

Das heißt, dass jemand beim Amt sehen möchte, wie oft du einkaufen gehst, bei welchem Discounter du dein Essen kaufst, ob du dir vielleicht „zu oft“ was gönnst oder irgendwo Einnahmen versteckt hast, die du nicht angegeben hast. Es reicht nicht, dass du keine Einkünfte hast – du musst es nachweisen. Immer wieder.

Und dabei spielt es keine Rolle, ob du schon seit Jahren ehrlich alles offenlegst, ob du nie einen Cent zu viel bekommen hast oder ob sich überhaupt irgendwas geändert hat. Die Kontrolle ist Routine. Vertrauen? Fehlanzeige.

Aber es bleibt nicht beim klassischen Bankkonto. In früheren Versionen dieser Schreiben – und teilweise auch heute noch – heißt es zusätzlich:

„Bitte legen Sie auch die Kontoauszüge etwaiger PayPal-Konten vor.“

Richtig gelesen: Auch digitale Zahlungsdienste wie PayPal, Revolut, Wise oder andere sollen offengelegt werden. Mit Transaktionen, Beträgen, Empfängern, Verwendungszwecken – also allem, was dein Online-Konsumverhalten ausmacht.

Und PayPal zeigt oft nicht nur „10,00 € an XY“, sondern gleich, wo du was gekauft hast – inklusive Artikelbezeichnung, Auktionsnummer oder Shopname. Wer sich bei eBay was gebraucht kauft, eine Spende tätigt oder ein Steam-Spiel verschenkt, legt dem Amt damit praktisch sein ganzes Konsumprofil auf den Tisch.

Natürlich darfst du Ausgaben schwärzen – theoretisch. Praktisch wird das aber gern mit Argwohn betrachtet. Nach dem Motto: Wer etwas schwärzt, hat wohl was zu verbergen. Und dann beginnt der Zirkus: Rückfragen, Erklärungen, Verzögerungen bei der Auszahlung.

Besonders bizarr wird es, wenn man bedenkt: Diese Art der Kontrolle betrifft ausschließlich Menschen mit Bürgergeld. Wer Sozialhilfe bezieht (z. B. als dauerhaft Erwerbsunfähiger oder Rentner), wird in der Regel nicht alle paar Monate zur Kontoauszugs-Offenlegung gezwungen. Da wird eher geholfen als gegängelt.

Du willst ein Beispiel? Im nächsten Abschnitt zeige ich dir ein echtes Schreiben vom Jobcenter – mit dem ganz normalen Wahnsinn zwischen den Zeilen.

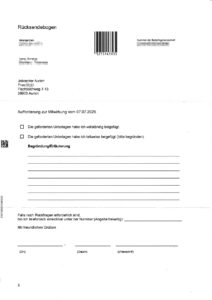

Das Schreiben im Klartext – und was wirklich dahintersteckt

Alle sechs Monate dasselbe Spiel: Ein Brief vom Jobcenter flattert ins Haus – mit der Betreffzeile „Aufforderung zur Mitwirkung“. Klingt harmlos, oder? Fast schon höflich. Tatsächlich steckt dahinter aber ein Schreiben, das es in sich hat.

Ich zeige dir hier ein echtes Beispiel, anonymisiert, aber vollständig. Du findest die Scans weiter unten im Artikel. Und genau dieses Schreiben schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an – Satz für Satz, Wirkung für Wirkung.

„Sie haben Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beantragt…“

Klingt erstmal wie eine bloße Feststellung. Aber zwischen den Zeilen steckt: „Sie wollen Geld? Dann zeigen Sie uns erstmal alles.“ Von Anfang an ist klar: Wer etwas möchte, steht in der Bringschuld – nicht das Amt.

„Zur Bearbeitung Ihres Antrags sind weitere Unterlagen erforderlich…“

Übersetzt heißt das: Ohne diese Unterlagen gibt’s kein Geld. Es geht nicht um ein freundliches Nachreichen – es geht um Druck. Und weiter heißt es dann konkret:

„Bitte reichen Sie lückenlose Kontoauszüge aller Konten jedes Mitglieds Ihrer Bedarfsgemeinschaft ein […] Die Kontoauszüge müssen alle Buchungen und Kontostände der letzten 3 Monate enthalten.“

Und zwar vollständig, nicht geschwärzt (auch wenn das Recht auf Schwärzung verschwiegen wird), nicht in Auszügen, und nicht nur das Hauptkonto – sondern alle: Sparkonto, Gemeinschaftskonto, Online-Konto, evtl. sogar PayPal, wenn’s mal wieder in einem der älteren Schreiben steht.

„Sollten Sie dieser Aufforderung nicht fristgerecht nachkommen…“

Jetzt wird’s ernst. Denn dann kommt – wie in fast jedem dieser Schreiben – eine klare Drohung:

„…müssen wir die Leistungen versagen oder entziehen. Zudem sind Sie dann nicht mehr krankenversichert.“

Das steht da wirklich so – schwarz auf weiß. Kein „könnte“, kein „unter Umständen“ – sondern direkt das volle Brett. Das ist mehr als eine Erinnerung – das ist eine Drohkulisse, die genau weiß, wie abhängig du von den Leistungen bist. Und damit wird gespielt.

„Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“

Auch das steht unten im Schreiben – und wirkt wie eine Kleinigkeit. Aber es unterstreicht: Kein Mensch hat hier für dich geschrieben. Es ist ein Automatismus. Ein System. Eine Verwaltungslogik, die nicht fragt, wie es dir geht oder ob du klarkommst – sondern nur, ob du lieferst.

Und dann?

Du kannst natürlich alles einreichen. Alle Kontoauszüge, fein säuberlich chronologisch, jede Seite, mit allen Bewegungen. Vielleicht sogar noch mit einem Post-it: „Bitte schön!“

Oder du schwärzt private Ausgaben – und riskierst Rückfragen, Verzögerungen oder sogar eine Ablehnung. Und genau deshalb fühlen sich viele Menschen gezwungen, mehr preiszugeben, als eigentlich nötig wäre.

Das Original zum Nachlesen

Hier siehst du das vollständige Schreiben vom Jobcenter – in vier anonymisierten Scans, direkt aus der Realität.

Damit kannst du dir selbst ein Bild machen, wie solche Mitwirkungsaufforderungen wirklich formuliert sind – inklusive Fristsetzung, Drohkulisse und Forderung nach vollständiger Offenlegung.

Vielleicht erkennst du dein eigenes Schreiben darin wieder.

Denn ganz ehrlich: Die sehen fast alle gleich aus.

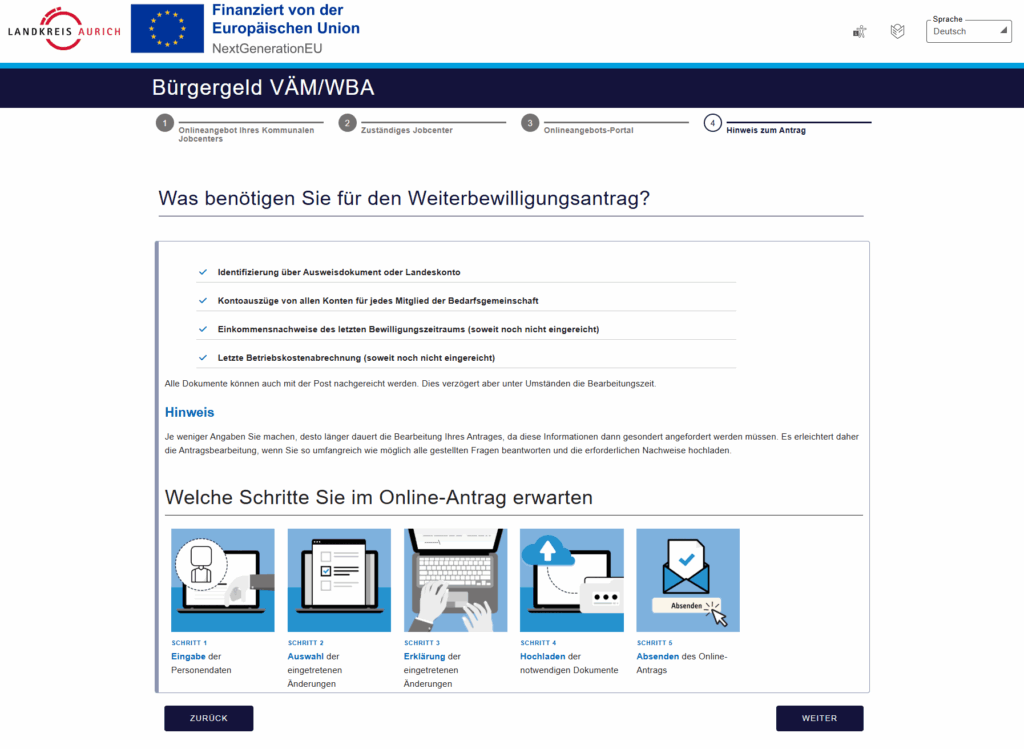

Online-Antrag: Modern, bequem – und genauso gnadenlos

Digitalisierung klingt erstmal nach Fortschritt. Nach weniger Papierkram, weniger Wartezeiten und ein bisschen weniger Nervenkram mit dem Amt.

Tatsächlich aber hat sich am Ablauf nur wenig geändert – und am Tonfall gar nichts. Wer denkt, dass mit einem Online-Weiterbewilligungsantrag alles einfacher oder menschlicher wird, wird schnell enttäuscht.

Ja, du kannst deinen Antrag bequem am Computer oder Handy ausfüllen. Und ja, du musst nicht mehr zum Briefkasten oder ins Jobcenter rennen. Aber die eigentliche Botschaft bleibt dieselbe: „Bevor du Geld bekommst, legst du alles offen – und zwar jetzt sofort.“

Upload-Zwang statt Mitwirkung

Ein besonders perfides Detail zeigt sich beim digitalen Formular selbst:

Du kannst den Antrag nicht absenden, wenn du nicht vorher deine Kontoauszüge hochgeladen hast. Keine Auswahl wie „Nachreichung per Post“ oder „Nur bei Bedarf“.

Nein – es ist Pflichtfeld. Ohne Upload kein Antrag.

Damit wird deutlich:

Was früher eine „Mitwirkungsaufforderung“ war, ist im Online-Antrag eine direkte Zwangsvorgabe.

Du bist gar nicht mehr in der Position, dich zu fragen, ob deine Unterlagen überhaupt notwendig sind. Du wirst gar nicht gefragt.

Der Algorithmus hat entschieden: Kontoauszüge oder kein Bürgergeld.

Was genau wollen die wissen?

Der Upload-Bereich verlangt:

- lückenlose Kontoauszüge der letzten drei Monate

- für jede Person in der Bedarfsgemeinschaft

- für jedes Konto

Ob sich an deinen Verhältnissen etwas geändert hat oder nicht, interessiert dabei nicht.

Du wirst behandelt, als wäre jeder Antrag ein Neuantrag. Und als würdest du im Zweifel etwas verschweigen wollen.

Besonders bitter: Es gibt keinen Hinweis darauf, dass du private Ausgaben schwärzen darfst. Auch auf dein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird nicht hingewiesen.

Stattdessen: stilles Einverständnis durch Klick auf „Weiter“.

Digitalisierung ohne Fairness

Eigentlich sollte ein Online-Antrag dafür sorgen, dass Dinge einfacher, transparenter und bürgerfreundlicher werden.

Was du hier bekommst, ist aber nur eine digitalisierte Version des Misstrauens.

Der Vorteil liegt auf Seiten des Amtes:

- Du reichst alles sofort strukturiert ein.

- Die Kontrolle ist automatisiert vorbereitet.

- Und du bekommst die Konsequenz bei einem fehlenden Upload direkt eingeblendet: „Pflichtfeld fehlt“ – Antrag kann nicht gesendet werden.

Menschlicher wird dadurch nichts – nur effizienter im Durchleuchten.

Fazit

Der Online-Antrag sieht modern aus. Vielleicht ist er das auch technisch.

Aber hinter dem schicken Design steckt dieselbe Logik wie im Papierformular:

Du bist erstmal verdächtig. Und du bekommst erst Geld, wenn du deine Privatsphäre offenlegst – vollständig.

Wenn du jetzt denkst: „Moment mal, darf das Amt überhaupt alles sehen?“ – dann lies weiter.

Im nächsten Abschnitt zeige ich dir, was du wirklich einreichen musst – und was nicht. Und was du getrost schwärzen darfst.

Was du einreichen musst – und was nicht

Wenn du Post vom Jobcenter bekommst oder einen Online-Antrag ausfüllst, klingt alles erstmal ganz eindeutig: Du sollst lückenlose Kontoauszüge vorlegen. Punkt.

Aber was genau bedeutet das? Und vor allem: Was musst du wirklich zeigen – und was nicht?

Hier bekommst du eine klare, verständliche Übersicht. Ohne Amtsdeutsch, aber mit rechtlichem Hintergrund.

Was du tatsächlich einreichen musst

Die Rechtsgrundlage findest du in § 60 SGB I in Verbindung mit § 67a SGB X. Kurz gesagt: Du musst alles vorlegen, was für die Berechnung deiner Leistungen relevant ist. Und das umfasst in der Praxis:

- Kontoauszüge der letzten 3 Monate

– von allen Konten, also auch Sparkonten, Unterkonten oder Gemeinschaftskonten

– nicht nur von dir, sondern auch von allen anderen Personen in deiner Bedarfsgemeinschaft - Alle Buchungen müssen erkennbar sein

– Datum, Betrag, Empfängername, Verwendungszweck

– Alle Seiten – auch wenn sie leer sind

– Ausdruck oder PDF reichen, Originale sind nicht vorgeschrieben

Was du schwärzen darfst – und sogar solltest

Hier kommt der wichtige Teil, den das Jobcenter gern verschweigt:

Du darfst private, nicht leistungsrelevante Informationen schwärzen.

Das ergibt sich direkt aus:

- § 67a SGB X (Datenvermeidung und Datensparsamkeit) und

- Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO (Datenminimierung)

Du musst nur das preisgeben, was wirklich zur Prüfung nötig ist.

Du darfst schwärzen:

- Verwendungszwecke privater Art, z. B.:

- Medikamentenkäufe

- Spenden an politische, religiöse oder soziale Organisationen

- Mitgliedsbeiträge (Fitnessstudio, Vereine, Gewerkschaft etc.)

- Käufe mit sensiblen Namen („Erotikversand“, „Psychotherapie“, „Esoterikversand“, „Abtreibungsklinik“ etc.)

- Namen von Privatpersonen, z. B.:

- Überweisungen an Freunde, Familie oder Nachbarn („Taschengeld“, „Hilfe beim Umzug“, „Privatverkauf“)

- Empfänger, deren Identität keine Rolle spielt

Achtung: Der Betrag und das Datum dürfen nicht geschwärzt werden – sonst kann das Jobcenter nicht prüfen, ob du Einkommen verschweigst.

Was du besser nicht schwärzt

Es gibt einige Dinge, die du nicht schwärzen solltest, weil es sonst Rückfragen hagelt – oder im schlimmsten Fall eine Leistungsversagung droht.

Das betrifft:

- Eingehende Zahlungen, z. B.:

- Nebenjobs (Mini-, Midi- oder Schwarzarbeit)

- Unterhalt, Mieteinnahmen, Rückerstattungen

- PayPal-Gutschriften von Verkäufen

- Unklare Auszahlungen, z. B. große Bargeldabhebungen oder Überweisungen an Dritte

→ Schwärzt du hier zu viel, wirkt das wie Verschleierung. - Wiederkehrende Zahlungen, z. B. Miete oder regelmäßige Abos

→ Diese solltest du sichtbar lassen, weil sie bei der Berechnung oft mit berücksichtigt werden.

Praxis-Tipp

Wenn du etwas schwärzt, schreibe am besten eine kurze Anmerkung wie:

„Nicht leistungsrelevant – geschwärzt gemäß § 67a SGB X / Art. 5 DSGVO“

Das zeigt, dass du nicht trickst, sondern dein Recht kennst.

Viele Sachbearbeiter akzeptieren das – vor allem, wenn der Rest nachvollziehbar ist.

Und was ist mit PayPal?

Wenn es nicht explizit gefordert wird: nicht einreichen.

Falls doch:

- Gilt das Gleiche wie bei Bankauszügen

- Du darfst ebenfalls nicht leistungsrelevante Posten schwärzen

- Auch hier ist kein vollständiger Zugriff oder Passwortabgabe zulässig

Fazit

Das Jobcenter darf einiges fordern – aber nicht alles sehen.

Du hast Rechte. Du darfst schwärzen. Du musst dich nicht komplett entblößen.

Und wenn das Amt trotzdem Druck macht oder schwärzende Bürger pauschal verdächtigt, dann ist das ein Missbrauch der Mitwirkungspflicht – nicht dein Fehlverhalten.

Im nächsten Abschnitt geht es genau darum:

Warum Bürgergeldempfänger oft schlechter behandelt werden als andere – obwohl alle vom gleichen Staat leben.

Zwei Systeme – gleiche Armut, ungleiche Behandlung

Stell dir vor, du hast kein Geld mehr, weil du gesundheitlich nicht arbeiten kannst – und jemand anderes hat kein Geld mehr, weil er seinen Job verloren hat.

Beide brauchen Unterstützung vom Staat. Beide leben am Existenzminimum.

Und trotzdem werden sie komplett unterschiedlich behandelt.

Willkommen im deutschen Sozialstaat – mit seinen zwei Klassen der Armut:

Sozialhilfe (SGB XII) auf der einen Seite, und das Bürgergeld (SGB II) auf der anderen.

Gleiche Bedürftigkeit – ungleiche Bedingungen

Wenn du Bürgergeld bekommst, bist du grundsätzlich erwerbsfähig. Du könntest theoretisch arbeiten, selbst wenn dich gerade niemand einstellt oder du gesundheitlich angeschlagen bist. Deshalb fällst du unter das SGB II.

Wenn du aber dauerhaft nicht erwerbsfähig bist – z. B. durch Krankheit, Behinderung oder wegen deines Alters – bekommst du stattdessen Grundsicherung nach dem SGB XII, also Sozialhilfe.

Beide Systeme sollen sicherstellen, dass niemand hungern oder auf der Straße landen muss. Soweit die Theorie.

In der Praxis aber werden Bürgergeldempfänger oft behandelt wie:

„Wir geben dir nur was, wenn du dich bis auf die Unterhose ausziehst.“

Während Sozialhilfeempfänger eher die Botschaft bekommen:

„Wir helfen dir – weil du es brauchst.“

Beispiel gefällig? Die Waschmaschine.

Wenn bei einem Sozialhilfeempfänger die Waschmaschine kaputtgeht, reicht oft ein formloser Antrag. Das Amt prüft den Bedarf, erkennt ihn an – und stellt entweder einen Gutschein aus oder übernimmt die Kosten für ein günstiges Gerät.

Warum? Weil man davon ausgeht: Menschen in dieser Situation können so eine Anschaffung nicht aus eigenen Mitteln stemmen.

Wenn dir als Bürgergeldempfänger dasselbe passiert, bekommst du sehr wahrscheinlich die Antwort:

„Der Regelbedarf enthält eine Pauschale für Haushaltsgeräte – Sie müssen sich das ansparen.“

Absurd? Total.

Denn laut Regelsatz steht dir für „Wohnen, Energie, Haushaltsführung“ gerade mal ein zweistelliger Monatsbetrag zur Verfügung. Davon kann man in drei Monaten vielleicht ein günstiges Bügeleisen kaufen – aber keine Waschmaschine.

Und das ist kein Einzelfall

Die Unterschiede ziehen sich durch viele Bereiche:

| Thema | Sozialhilfe (SGB XII) | Bürgergeld (SGB II) |

|---|---|---|

| Kontoauszüge | Selten verlangt | Alle 6 Monate Pflicht |

| Einmalige Hilfe (z. B. Möbel, Geräte) | Meist übernommen | Nur bei Erstausstattung |

| Tonfall der Schreiben | Hilfeorientiert | Kontrollorientiert |

| Mitwirkungspflicht | Ja, aber oft zurückhaltend | Ja, aber oft mit Drohungen |

| Umgang mit Krankheit/Behinderung | Rücksichtsvoll | Häufig pauschal ignoriert |

Der eigentliche Unterschied: Haltung

Es geht nicht nur um Paragrafen – es geht um das Menschenbild dahinter.

Beim Bürgergeld unterstellt das System oft:

„Wenn du nichts hast, bist du wahrscheinlich selbst schuld.“

Und deshalb musst du dich rechtfertigen, belegen, offenlegen.

Bei der Sozialhilfe gilt eher:

„Du kannst nicht anders – und brauchst Unterstützung.“

Deshalb bekommst du sie – oft unkomplizierter, oft würdevoller.

Und dann wundert man sich über Frust?

Wenn Bürgergeldempfänger das Gefühl haben, sie würden schlechter behandelt als andere, dann ist das kein „Neid“ – das ist Realität.

Es ist keine Frage der Herkunft, sondern der Verwaltungskategorie.

Und die wird nicht nach Gerechtigkeit vergeben, sondern nach Gesetz – das aber von Menschen gemacht wurde, die oft keine Ahnung haben, wie es ist, arm zu sein.

Im nächsten Kapitel geht es deshalb um genau das:

Warum in diesem System Misstrauen das Grundprinzip ist – und wie sich das auf deinen Alltag auswirkt.

Kein Vertrauen – nur Kontrolle

Wenn du Bürgergeld bekommst, dann hast du Anspruch auf staatliche Unterstützung. So steht es im Gesetz. Klingt erstmal gut – ein soziales Netz, das auffängt, wenn man strauchelt.

Aber sobald du dieses Netz betrittst, merkst du schnell: Es ist kein Netz – es ist ein Spinnennetz.

Ein Netz, das dich nicht auffängt, sondern in dem du dich ständig rechtfertigen musst, beobachtet wirst, kontrolliert wirst. Und das vor allem auf einem Prinzip beruht:

Misstrauen.

Du bist erst mal verdächtig

Schon der erste Antrag wird behandelt, als wärst du nicht hilfebedürftig, sondern verdächtig, den Staat austricksen zu wollen. Und das zieht sich durch alle Folgeanträge – egal, wie lange du schon im Bezug bist, wie ehrlich du bisher alles offengelegt hast, wie sauber deine Unterlagen waren.

Vertrauen gibt es nicht.

Stattdessen bekommst du regelmäßig Aufforderungen wie:

- „Bitte reichen Sie alle Kontoauszüge ein“

- „Bitte erklären Sie diese Gutschrift“

- „Bitte legen Sie Belege für folgende Ausgaben vor“

- „Bitte fügen Sie eine eidesstattliche Erklärung bei“

Das alles klingt nicht nach Unterstützung. Es klingt nach Verdachtsprüfung.

Und zwar nicht, weil du dich irgendwie auffällig verhalten hättest – sondern einfach, weil du Bürgergeld beziehst.

Standardformulare, standardisiertes Misstrauen

Es spielt keine Rolle, ob du schon zehn Mal alles korrekt gemacht hast. Die Schreiben kommen maschinell, oft im gleichen Wortlaut, mit vorgefertigten Fristen und vorgefertigten Konsequenzen.

„Sollten Sie Ihrer Mitwirkung nicht nachkommen, sind Leistungen zu versagen. Zudem entfällt der Krankenversicherungsschutz.“

Solche Sätze klingen nicht nach Hilfe. Sie klingen nach Drohung.

Nach: „Du bekommst erst was, wenn du parierst.“

Ein normales Gespräch auf Augenhöhe? Fehlanzeige.

Du wirst wie ein Aktenzeichen behandelt, nicht wie ein Mensch.

Was Kontrolle bedeutet – Tag für Tag

Das Gefühl, ständig beobachtet zu werden, geht nicht einfach weg. Es verändert dein Verhalten:

- Du denkst drei Mal nach, ob du jemandem privat Geld überweist.

- Du überlegst, ob du das Abo bei Spotify behalten kannst – weil es auf dem Kontoauszug auftaucht.

- Du hast Angst, zu viel Bargeld abzuheben – es könnte „verdächtig“ wirken.

- Du kaufst lieber bar – aus Sorge vor Rückfragen.

Kurz: Du lebst nicht mehr frei, sondern mit dem permanenten Gefühl:

„Wenn ich etwas falsch mache, wird es Konsequenzen haben.“

Warum das gefährlich ist

Ein Sozialsystem, das auf Kontrolle statt Vertrauen basiert, ist kein soziales Netz mehr – es ist ein Überwachungsapparat für Arme.

Und es sorgt nicht für Sicherheit, sondern für Angst. Nicht für Würde, sondern für Unterwerfung.

Die meisten Bürgergeldempfänger wollen gar nicht auf Dauer abhängig sein. Sie wollen raus aus der Situation. Aber was sie stattdessen bekommen, ist ein System, das sie behandelt wie mögliche Betrüger, nicht wie Menschen in einer schwierigen Lage.

Und genau deshalb braucht es diesen Artikel

Weil viele dieses Gefühl kennen – aber nie laut sagen.

Weil Kontrolle kein Ersatz für Vertrauen ist. Und weil ein Staat, der seine Schwächsten systematisch misstrauisch behandelt, irgendwann das Vertrauen aller verliert.

Im nächsten Kapitel geht es um die Folge davon:

Warum so viele inzwischen das Gefühl haben, sie seien Bürger zweiter Klasse – obwohl sie nie etwas falsch gemacht haben.

Sag bloß nichts Falsches

Wenn du dich über das Jobcenter, über Behörden oder das Sozialsystem beschwerst, dann kommt oft ziemlich schnell der Satz:

„Pass auf, was du sagst.“

Oder noch schlimmer:

„Jetzt fang bloß nicht mit Ausländer-Bashing an.“

Dabei geht es dir vielleicht gar nicht darum. Vielleicht hast du gar nichts gegen Geflüchtete, Migranten, EU-Bürger oder sonst jemanden.

Vielleicht regst du dich einfach nur darüber auf, wie du selbst behandelt wirst – als Mensch, der in Deutschland geboren wurde, hier gearbeitet hat, Steuern gezahlt hat und trotzdem wie ein Verdächtiger behandelt wird, sobald er Hilfe braucht.

Aber genau das darf man heute kaum noch sagen, ohne in eine bestimmte Ecke geschoben zu werden. Und das ist ein Problem.

Denn wenn berechtigte Kritik sofort als Hetze gilt, dann entsteht genau das, was man eigentlich verhindern will: Spaltung.

Kritik ≠ Fremdenfeindlichkeit

Es ist ein großer Unterschied, ob du sagst:

„Ich habe nichts gegen Ausländer – aber ich fühle mich vom System benachteiligt.“

oder:

„Die kriegen alles, wir kriegen nichts.“

Ersteres ist eine Beobachtung, die viele machen – und die man ernst nehmen muss.

Letzteres ist Stammtischparole – und führt zu nichts außer Wut und Spaltung.

Aber: Dass sich viele Deutsche heute so fühlen, als würden sie nachrangig behandelt, hat einen realen Hintergrund.

Und der hat nicht mit Herkunft zu tun, sondern mit einem ungerechten System, das Bürgergeldempfänger härter anfasst als andere.

Doppelmoral made in Germany

Wenn du einen Asylantrag stellst, bekommst du oft schneller Sachleistungen, medizinische Hilfe oder Unterkunft – weil du „bedürftig“ bist.

Wenn du Bürgergeld beantragst, wirst du mit Formularen, Fristen, Nachweispflichten und Misstrauen bombardiert – obwohl du genauso bedürftig bist.

Das ist keine Schuld der Menschen, die zu uns kommen – die nutzen ein System, das für sie geschaffen wurde.

Die eigentliche Frage ist:

Warum wurde kein System geschaffen, das auch den eigenen Leuten wirklich hilft – ohne sie wie potenzielle Betrüger zu behandeln?

Und warum darf man das nicht sagen?

Weil es unbequem ist. Weil man dann schnell als „unsolidarisch“ gilt. Oder als „rechts“. Oder als jemand, der „den falschen Leuten Argumente liefert“.

Aber: Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, darfst du das sagen.

Wenn du das Gefühl hast, andere bekommen mehr Unterstützung, obwohl du genauso hilfsbedürftig bist – darfst du das ansprechen.

Denn wer immer nur schweigt, damit er nichts „Falsches“ sagt, trägt dazu bei, dass sich nichts ändert.

Die Wahrheit ist unbequem – aber notwendig

Dieser Artikel ist nicht gegen Menschen gerichtet. Er ist gegen ein System, das Menschen gegeneinander ausspielt, statt ihnen zu helfen.

Ein System, das Angst macht, anstatt Sicherheit zu geben. Und das jede berechtigte Kritik im Keim erstickt, weil es sie mit moralischer Keule erschlägt.

Wenn du das Gefühl hast, du bist ein Mensch zweiter Klasse, obwohl du nichts falsch gemacht hast – dann bist du damit nicht allein.

Und genau deshalb braucht es Stimmen, die das offen sagen – ohne Hetze, aber mit Klartext.

Im nächsten (und letzten) Kapitel ziehen wir ein Fazit:

Was sich ändern müsste – und warum du darüber lesen solltest, auch wenn du gerade (noch) nicht betroffen bist.

Fazit: So kann man mit Menschen nicht umgehen

Wenn du es bis hierher gelesen hast, dann hast du vermutlich selbst Erfahrung mit dem Jobcenter. Oder du kennst jemanden, der betroffen ist.

Vielleicht hast du dich auch einfach nur gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass so viele Menschen über das Bürgergeld-System klagen – obwohl es angeblich „so fair und modern“ sein soll.

Nach allem, was du in diesem Artikel gesehen hast, kann die Antwort nur lauten:

So kann man mit Menschen nicht umgehen. Punkt.

Bürgergeld ist keine Hilfe – es ist Verwaltung von Armut

Was als Unterstützung gedacht war, fühlt sich in der Realität oft an wie eine permanente Prüfung.

Nicht auf Fähigkeiten. Nicht auf Bedarf. Sondern auf Würdig-Sein.

Du willst das Existenzminimum? Dann zeig erst mal:

- deine Kontoauszüge

- dein Konsumverhalten

- deine Online-Zahlungen

- deine Lebensweise im Detail

Und wehe, du vergisst was. Oder schwärzt etwas. Oder reichst zu spät ein.

Dann drohen Leistungskürzung, Krankenversicherungsausfall und ein amtliches Schreiben, das klingt wie ein Rausschmiss aus der Menschlichkeit.

Der Grundfehler: Kontrolle statt Vertrauen

In einem funktionierenden Sozialstaat sollte man Menschen in Not nicht wie potenzielle Betrüger behandeln.

Man sollte sie unterstützen – und ihnen das Gefühl geben, nicht weniger wert zu sein, nur weil sie gerade Hilfe brauchen.

Aber das Gegenteil ist der Fall:

Das System geht vom Misstrauen aus. Es baut Mauern statt Brücken. Und es zwingt Menschen, ihr letztes Stück Privatsphäre abzugeben, nur um irgendwie über die Runden zu kommen.

Und es macht krank

Die ständige Kontrolle, die Androhung von Sanktionen, das Gefühl, permanent unter Beobachtung zu stehen – das alles ist psychischer Stress. Und der macht krank.

Viele Empfänger*innen von Bürgergeld haben nicht nur Geldprobleme, sondern auch gesundheitliche Belastungen, familiären Druck oder einfach das Pech, in einem System zu leben, das sie nicht auffängt, sondern sie durchformuliert und durchfrisst.

Was sich ändern müsste

- Mehr Vertrauen statt Generalverdacht

- Klare, verständliche Regeln – keine Drohschreiben im Amtsdeutsch

- Recht auf Privatsphäre auch in Armut

- Keine doppelte Bestrafung: arm sein und sich dafür rechtfertigen müssen

- Digitalisierung als Vereinfachung – nicht als neue Kontrolle

Und deshalb dieser Artikel

Weil es höchste Zeit ist, dass jemand laut ausspricht, was viele nur denken:

„Ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin einfach nur in einer schwierigen Lage. Und ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden.“

Wenn du dich angesprochen fühlst, bist du nicht allein.

Und wenn du bisher dachtest, das betrifft dich nicht – dann schau genau hin. Denn jeder kann irgendwann Hilfe brauchen.

Die Frage ist dann nur:

Willst du in einem System landen, das dich auffängt – oder in einem, das dich erst mal entblößt?

💬 Teile den Artikel, wenn du willst, dass andere auch sehen, wie das System wirklich läuft.

🗣️ Hast du selbst Erfahrungen mit dem Jobcenter gemacht? Dann schreib gern in die Kommentare – sachlich, ehrlich, anonym ist auch okay. Deine Stimme zählt.

Hinweis: Kommentare werden vor Veröffentlichung moderiert – sachliche Kritik ist ausdrücklich willkommen.

vor ca. 14 Jahren hatte ich jahrelang Bürgergeld bezogen. Damals gab es noch 690 Euro inklusive der Miete. Die 500 Euro Mietüberkosten musste ich anteilsmäßig von dem Geld ausgleichen.

Auch war ich so ehrlich und gab an, das mit meine Oma monatlich 50 Euro für Essen in die Hand drückt. Diese 50 Euro wurden mir (trotz Zuverdienstgrenze von 100,-) exakt abgezogen, sodass nur noch 640 Euro überwiesen wurde.

Über 1 Jahr hatten die mir damals nicht geglaubt, dass meine Oma dies NICHT MEHR macht, da es eh „für die Katz“ ist. 1 Jahr eehielt ich blos 640 Euro bei 500 Euro Warmmiete und 50 Euro Strom

Die permanenten Willkürbriefe mit Kontoauszügen, Terminen und Forderungen von irrsinnigen „isnich- Dokumenten“ hat mich in ein tiefes Burnout verfrachtet. Spaßenshalber hatte ich es „Willkür-und Paragraphenpost-Burnout“ genannt, doch besser geworden ist es bis heute nicht. Mein Burnout bin ich bis heute nicht los

Danke, dass du deine Erfahrung hier teilst.

Leider zeigen solche Beispiele sehr deutlich, wie unmenschlich und bürokratisch das System teilweise immer noch funktioniert. Gerade wenn Ehrlichkeit am Ende bestraft wird, ist das doppelt bitter.

Ich wünsche dir, dass du dich inzwischen zumindest etwas erholen konntest – und vielleicht hilft es ja, wenn mehr Betroffene öffentlich darüber sprechen.