Wie funktioniert eigentlich die Feststellung eines Grades der Behinderung in Deutschland – und warum scheitern so viele daran, die 50 zu erreichen? Ein Erfahrungsbericht über Formulare, Textbausteine und ein System, das Betroffene oft im Stich lässt.

Was ist der GdB überhaupt?

Wenn du in Deutschland chronisch krank bist oder körperliche Einschränkungen hast, begegnet dir früher oder später dieser Begriff: GdB – der Grad der Behinderung. Klingt erstmal technisch, ist aber ziemlich wichtig. Denn dieser Wert entscheidet darüber, ob du bestimmte Rechte bekommst – oder eben nicht.

Worum geht’s beim GdB?

Der GdB ist ein maßgeblicher Wert, der von einer staatlichen Stelle festgelegt wird – z. B. dem Landesamt für Soziales – und er soll ausdrücken, wie stark deine gesundheitliche Beeinträchtigung dein tägliches Leben einschränkt. Das kann eine körperliche Behinderung sein, eine chronische Krankheit, ein Unfallfolgen oder eine psychische Erkrankung.

Der GdB reicht von 20 bis 100, gestaffelt in Zehnerschritten. Wichtig:

- Ab 50 giltst du als schwerbehindert – mit entsprechendem Ausweis und gesetzlichen Rechten.

- Alles darunter (z. B. GdB 30 oder 40) bringt zwar ein paar steuerliche Vorteile, aber keine echten Schutzrechte.

Und wie wird das festgelegt?

Tja. Hier wird’s schwammig. Denn:

- Du bekommst keinen persönlichen Termin.

- Es gibt keine direkte Untersuchung.

- Stattdessen: Man guckt sich deine Akte an – also Arztberichte, Befunde, Diagnosen.

Daraus schreibt dann der sogenannte versorgungsärztliche Dienst eine Einschätzung. Diese basiert auf Tabellen aus der Versorgungsmedizin-Verordnung. Klingt nach Mathe, ist aber oft eher Behörden-Bingo. Denn:

Es wird nicht einfach zusammengezählt – sondern gewichtet, eingeordnet, ausgeblendet.

Zwei schwere Erkrankungen mit jeweils GdB 20? Macht zusammen nicht 40, sondern vielleicht nur 30. Oder gar nicht mehr. Klingt unlogisch? Ist es oft auch.

Klingt theoretisch? War’s bei mir nicht.

Ich hatte Bypässe am Herzen, Rückenprobleme mit Bandscheibenvorfall, Diabetes und später eine Frozen Shoulder – aber bekam trotzdem jahrelang nur GdB 30 oder 40. Warum? Weil angeblich „keine weitere wesentliche Auswirkung“ vorliege. Klingt wie ein Witz – fühlt sich aber nicht so an, wenn du jeden Tag mit Einschränkungen zu kämpfen hast.

Mein Fall: Drei Baustellen, ein niedriger Bescheid

Manchmal denkt man ja, der Körper macht einen schleichenden Generalstreik – nur ohne Tarifvertrag. Bei mir ging’s los mit dem Herzen: vier Bypässe, reduzierte Leistung, chronischer Bluthochdruck. Kurz gesagt: Die Pumpe lief, aber eher mit Ach und Krach.

Dazu kamen Rückenschmerzen durch einen alten Bandscheibenvorfall, die sich mit den Jahren hartnäckig in den Alltag eingebrannt haben. Und dann noch Typ-2-Diabetes, der zwar nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, aber spürbar da – Tag für Tag.

Irgendwann wurde klar: Ich komme mit dem, was da gesundheitlich los ist, nicht mehr einfach so durch den Alltag. Also stellte ich 2016 einen Antrag beim Niedersächsischen Landesamt für Soziales – in der Hoffnung, dass das System wenigstens formell anerkennt, wie stark die Einschränkungen inzwischen geworden waren.

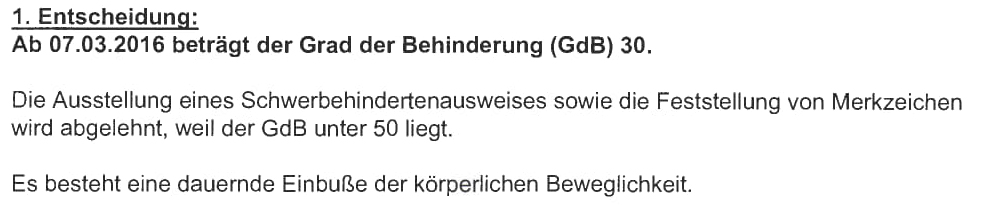

Der erste Bescheid – und die Ernüchterung

Was dann kam, war eine Mischung aus Bürokratie und Enttäuschung:

GdB 30. Kein Schwerbehindertenausweis. Keine Merkzeichen.

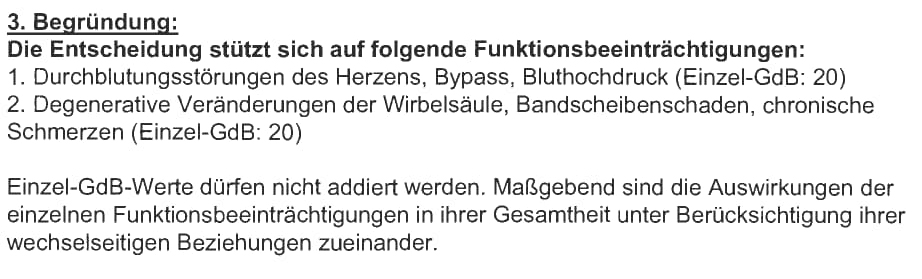

Die Auflistung liest sich wie ein medizinischer Beipackzettel:

- Herz: Einzel-GdB 20

- Wirbelsäule: Einzel-GdB 20

- Diabetes: Einzel-GdB 10

Gesamt-GdB? 30. Warum? Weil die Einzelwerte nicht addiert werden dürfen – sie werden „in ihrer Gesamtheit“ betrachtet. Klingt auf dem Papier logisch. In der Praxis fühlt es sich an wie eine künstliche Verkleinerung der tatsächlichen Belastung.

Rechnen verboten

Was einem niemand vorher sagt: Selbst wenn du mehrere dauerhafte Erkrankungen hast – addieren darfst du nix. Die Einzel-GdBs gelten nur als „Bewertungsfaktoren“. Du bekommst keine Punkte für’s Durchhalten oder für gleich mehrere Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen.

Was dabei vollkommen ignoriert wird: Diese Erkrankungen existieren nicht nebeneinander – sie wirken zusammen. Wenn du wegen Rückenschmerzen schon kaum ruhig sitzen kannst und dich wegen Herzschwäche sowieso schonen sollst, dann hilft dir der Einzelnachweis wenig. Dein Alltag bleibt eingeschränkt. Punkt.

Das war’s? Erstmal ja.

Mit dem Bescheid von 2016 wurde der Fall offiziell abgeschlossen – bis ich mich 2024 erneut gemeldet habe, weil sich mein Gesundheitszustand noch weiter verschlechtert hatte. Aber das kommt im nächsten Kapitel.

Der zweite Versuch: Noch eine Diagnose – und trotzdem nur 40

Es vergehen ein paar Jahre. Man arrangiert sich irgendwie mit dem, was man körperlich nicht mehr kann. Oder versucht es zumindest. Aber das Leben hört ja nicht auf, dir neue Baustellen zu schicken.

Bei mir meldete sich irgendwann die rechte Schulter – so, wie man sich einen nervigen Nachbarn vorstellt: laut, unbeweglich, penetrant. Das Ganze nennt sich Frozen Shoulder. Klingt harmlos, fühlt sich aber an, als hätte dir jemand das Gelenk einbetoniert. Und zwar dauerhaft.

Vier Jahre lang habe ich mich mit dieser Bewegungseinschränkung herumgeschlagen – beim Anziehen, beim Abstützen, beim Schlafen. Und irgendwann dachte ich: Okay, jetzt ist es wirklich an der Zeit, das nochmal bewerten zu lassen.

Also stellte ich im Mai 2024 einen neuen Antrag. In der Hoffnung, dass der bisherige GdB von 30 angesichts der zusätzlichen Belastung nun endlich auf 50 oder mehr angehoben wird. Nicht aus Jux – sondern weil das, was da körperlich zusammenkommt, inzwischen wirklich jeden Tag einschränkt.

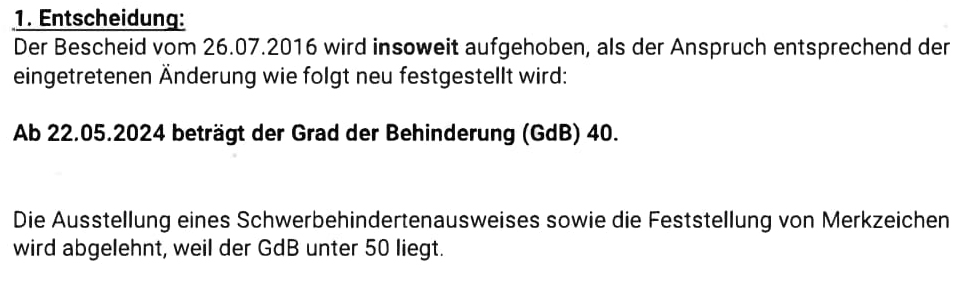

Der neue Bescheid – und wieder nur ein Schulterzucken

Die Antwort kam im September 2024. Und was soll ich sagen: Es wurde immerhin „anerkannt“, dass sich etwas verschlechtert hat. Man hob den GdB auf 40 an. Aber ein Schwerbehindertenausweis? Immer noch nicht drin.

Liest man die Begründung, ist es fast schon zynisch:

Wieder gibt es drei Einzel-GdBs:

- Herz (20)

- Rücken (20)

- Schulter (20)

Diabetes wurde erneut mit einem Einzel-GdB von 10 aufgeführt – und wie schon zuvor nicht in die Bewertung aufgenommen. Auch andere Einschränkungen wie chronisches Schwitzen oder Venenprobleme wurden einfach ignoriert, weil sie „nicht bedeutend genug“ seien. Als würde man sagen: „Ja, es ist unangenehm – aber nicht amtlich unangenehm.“

Das System bleibt, wie es ist

Obwohl ich mittlerweile vier relevante Einschränkungen habe, davon drei mit GdB 20 – bleibt das System bei seiner „Gesamtbetrachtung“. Und das bedeutet: Kein Ausweis. Keine Rechte. Keine zusätzliche Unterstützung.

Der GdB ist am Ende nichts weiter als ein Wert auf dem Papier. Aber dieser Wert entscheidet, ob du rechtlich als schwerbehindert giltst oder nicht – mit all den Konsequenzen. Und genau deshalb tut es weh, wenn das System dich zum zweiten Mal durch ein Raster drückt, das ganz offensichtlich zu grob gestrickt ist.

Der Widerspruch: Mühevoll begründet, pauschal abgewimmelt

Wer den Bescheid liest, der einem nach Wochen Wartezeit ins Haus flattert, kennt das Gefühl: Irgendetwas stimmt hier nicht. Da steht zwar schwarz auf weiß, dass du ernsthafte gesundheitliche Probleme hast – aber gleichzeitig wird das so heruntergerechnet, als würdest du damit locker einen Marathon laufen können. Rückwärts.

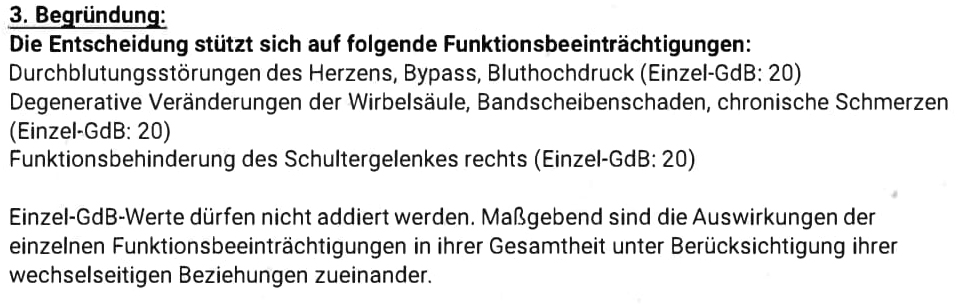

Und genau deswegen habe ich im September 2024 Widerspruch gegen den Bescheid vom 3. September eingelegt. Ich habe mir die Mühe gemacht, die medizinischen Fakten zusammenzutragen, meine Einschränkungen im Alltag ausführlich dargestellt und sogar auf die rechtlichen Grundlagen hingewiesen. Alles sehr konkret, sehr sachlich – nicht auf die Mitleidsschiene, sondern auf Basis dessen, was das Gesetz vorgibt.

Die Argumente? Klar, deutlich – und abgewiesen

Ich habe auf das hingewiesen, was offensichtlich war:

- Dass drei Einzel-GdBs zu je 20 nicht einfach ignoriert werden können, wenn sie sich in verschiedenen Körperregionen auswirken.

- Dass die Kombination aus Herz, Rücken und Schulter nicht nur parallel besteht, sondern sich gegenseitig verstärkt – etwa durch Schonhaltungen oder eingeschränkte Belastbarkeit.

- Dass Diabetes Typ 2, auch wenn nur mit 10 angesetzt, das Gesamtbild trotzdem verschlechtert.

- Und dass laut § 152 SGB IX und der Versorgungsmedizin-Verordnung nicht allein medizinische Befunde entscheidend sind, sondern die Gesamtwirkung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Ich habe sogar angeregt, ein unabhängiges Gutachten durch einen Facharzt nach § 109 SGG einzuholen – falls Zweifel bestehen.

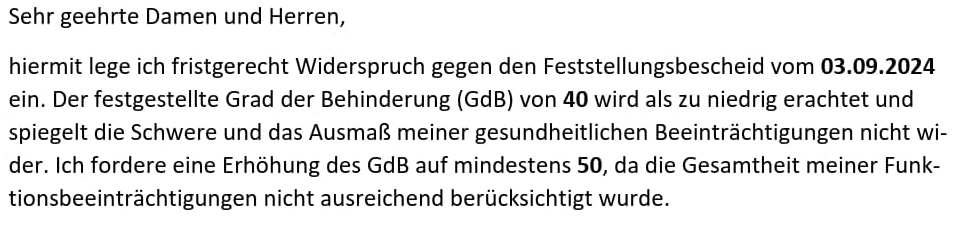

Die Antwort: Ein Textbaustein mit Absender

Was ich bekam, war keine inhaltliche Auseinandersetzung. Keine neue Einschätzung. Keine Stellungnahme zu den Argumenten. Sondern:

„Ihr Widerspruch ist zulässig, aber nicht begründet.“

Und damit war die Sache für das Amt erledigt.

Natürlich wurde auch nochmal versichert, dass alles sorgfältig geprüft worden sei – nach Aktenlage. Wieder kein persönlicher Termin. Kein ärztlicher Kontakt. Keine individuelle Einschätzung meiner Lebensrealität.

Und Klage? Wäre gegangen – wenn man’s dir sagt

Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste (und auch niemand freiwillig sagt):

Eine Klage beim Sozialgericht wäre kostenfrei möglich gewesen. Ohne Anwaltszwang. Ohne Gebühren.

Ich habe es unterlassen – aus Angst vor den Kosten. Ein klassischer Irrtum. Und vielleicht auch ganz nützlich für das System, denn so spart man sich die unangenehme Mühe, sich vor Gericht rechtfertigen zu müssen.

Die böse Überraschung: Klage wäre möglich – aber das sagt dir keiner

Wenn du einen Widerspruch einlegst und der wird abgelehnt, dann stehst du erstmal da wie bestellt und nicht abgeholt. Du hast dir Mühe gegeben, alles sorgfältig begründet, sogar Gesetzestexte zitiert – und am Ende kommt ein Standardbrief mit dem Stempel: „Ihr Widerspruch ist zulässig, aber nicht begründet.“

So weit, so frustrierend. Aber was dann kommt, ist eigentlich der größere Skandal: Es wird dir zwar mitgeteilt, dass du gegen den Bescheid klagen könntest – aber nirgends steht fett, deutlich und verständlich, dass das völlig kostenlos ist.

Sozialgericht? Klingt teuer!

Wenn du wie ich keine Erfahrung mit dem Sozialrecht hast, denkst du automatisch:

Klage beim Gericht? Das kann ich mir gar nicht leisten.

Anwalt, Verfahrenskosten, Gebühren – das alles geistert einem durch den Kopf. Also lässt man es lieber bleiben. Genau wie viele andere auch. Und genau darauf scheint das System stillschweigend zu bauen.

Was ich erst Monate später erfahren habe:

👉 Eine Klage beim Sozialgericht ist kostenlos. Immer. Ohne Risiko. Ohne Anwaltszwang.

Und selbst wenn du verlierst, musst du keine Gerichtskosten zahlen. Das nennt sich Amtsermittlungspflicht – das Gericht prüft selbst, was Sache ist.

Hätte ich das damals gewusst, hätte ich geklagt. Aber niemand hat es mir gesagt. Und im offiziellen Schreiben stand es – wenn überhaupt – versteckt im üblichen Amtsdeutsch, irgendwo zwischen Paragrafen und Floskeln.

Und warum sagt dir das niemand?

Weil du es selbst herausfinden sollst. Weil das System offenbar davon ausgeht, dass jeder Mensch mit gesundheitlichen Problemen, Alltagsbelastungen und Behördenbriefen auch noch nebenbei ein Sozialrechtsprofi ist.

Denn wenn du klagst, könnte das Gericht ein unabhängiges Gutachten anordnen. Und dann wird nicht mehr nur die Akte gelesen, sondern vielleicht mal dein tatsächlicher Alltag bewertet. Mit Folgen – für die Behörde.

Kein Wunder also, dass man lieber schweigt. Kein Hinweis auf Kostenfreiheit, keine Formulierung wie:

„Eine Klage wäre für Sie mit keinerlei Kosten verbunden.“

Ein Satz, der Millionen Betroffenen helfen könnte – aber konsequent fehlt.

Die Folge: Frist verpasst, Fall abgeschlossen

Ich hatte also realistisch einen Monat ab Zustellung des Bescheids, um zu klagen. Aber weil ich dachte, ich könne mir das nicht leisten, ließ ich es bleiben. Und das System hat damit bekommen, was es offenbar erwartet: Ruhe.

GdB in der Praxis: Ein System, das viele im Stich lässt

Theoretisch klingt es gar nicht so schlecht: Der Staat erkennt an, dass Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Alltag benachteiligt sind – und gleicht das mit bestimmten Rechten aus. Steuerliche Vorteile, Kündigungsschutz, Nachteilsausgleiche.

Das klingt erstmal fair. Bis du versuchst, so einen Grad der Behinderung (GdB) zu bekommen, der dir tatsächlich etwas bringt.

Denn was sich wie ein Sozialschutzsystem anhört, entpuppt sich in der Praxis oft als undurchsichtige Hürde aus Formularen, Aktenlage und willkürlich wirkenden Bewertungen.

Der Alltag interessiert nur am Rande

In der Theorie soll der GdB die Auswirkungen deiner gesundheitlichen Einschränkungen auf dein Leben abbilden. Nicht die Diagnose allein, sondern das, was sie mit dir im Alltag macht.

In der Praxis? Wird meist einfach das genommen, was auf irgendeinem Arztbrief steht – ohne dich je gesehen zu haben. Kein Gutachten. Kein Gespräch. Kein Blick auf deine Lebensrealität.

Man könnte fast sagen:

Es wird bewertet, wie behindert deine Akte aussieht – nicht du selbst.

Das Punktesystem als Blackbox

Wenn du drei schwere Einschränkungen hast, bekommst du nicht automatisch einen hohen GdB. Denn die Einzelwerte werden nicht addiert, sondern „in ihrer Gesamtheit gewürdigt“. Das klingt zwar medizinisch-psychologisch abgewogen – ist aber oft nicht nachvollziehbar.

Zwei GdBs von 20? Macht vielleicht 30. Drei GdBs von 20? Vielleicht 40. Vielleicht auch nicht.

Und wenn du denkst: „Jetzt habe ich so viele Einschränkungen, das muss doch reichen“, kommt ein Schreiben mit sinngemäßem Inhalt:

„Die Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt. Eine Erhöhung ist nicht gerechtfertigt.“

Mit freundlichen Grüßen,

Dein Textbaustein.

Betroffene landen in der Warteschleife

Viele Menschen mit chronischen Krankheiten, Mehrfachdiagnosen oder unsichtbaren Behinderungen bekommen jahrzehntelang keinen GdB über 40 – selbst wenn ihre Einschränkungen längst Auswirkungen auf Beruf, Alltag, Schlaf, Beziehungen oder Mobilität haben.

Der Schwerbehindertenausweis ab GdB 50 bleibt dann verwehrt. Und mit ihm:

- Sonderurlaub

- besonderer Kündigungsschutz

- freie Fahrt (im wörtlichen Sinn)

- steuerliche Entlastungen

- manchmal sogar berufliche Förderungen

Was bleibt, ist ein GdB, der auf dem Papier steht – und nichts ändert.

Ein System, das von Unwissen profitiert?

Noch bitterer wird es, wenn du erfährst: Du hättest gegen den Bescheid klagen können. Kostenlos. Ohne Risiko.

Aber das sagt dir niemand offen. Stattdessen wird darauf gebaut, dass du aufgibst, resignierst, oder schlicht nicht weißt, welche Rechte du hast.

Und ja – natürlich könntest du ein Gutachten beantragen. Du könntest auf Akteneinsicht bestehen. Du könntest die Härte deiner Situation noch einmal erklären. Aber wenn du körperlich am Limit bist – und seelisch längst erschöpft – dann ist genau das oft nicht mehr drin.

Und das System weiß das.

Lehren aus meinem Fall: Was du wissen solltest, wenn du betroffen bist

Wenn du gesundheitlich eingeschränkt bist und dir überlegst, einen Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung (GdB) zu stellen – oder das vielleicht sogar schon hinter dir hast – dann möchte ich dir ein paar Dinge mitgeben, die ich gerne früher gewusst hätte.

Denn mein Fall war kein Einzelfall. Was mir passiert ist, erleben viele. Und je besser du informiert bist, desto größer ist deine Chance, dich nicht unterbuttern zu lassen.

Du musst deinen Alltag erklären – nicht nur Diagnosen einreichen

Die Behörde bewertet nicht deine Krankengeschichte, sondern (angeblich) die Auswirkungen auf dein Leben. Aber das liest sie nicht aus dem MRT-Befund.

Deshalb mein Tipp: Liefere eine schriftliche Schilderung deines Alltags mit.

Erkläre:

- Was du nicht (mehr) tun kannst

- Wo du auf Hilfe angewiesen bist

- Was dich im Alltag massiv einschränkt (z. B. Schmerzen, Erschöpfung, Beweglichkeit)

Mach es so konkret wie möglich – nicht „ich habe Rückenschmerzen“, sondern z. B. „Ich kann keine 30 Minuten sitzen, ohne starke Schmerzen zu bekommen“.

Mehrere Diagnosen? Mach deutlich, wie sie sich verstärken

Ein GdB ergibt sich nicht durch Addition, sondern durch das Zusammenwirken deiner Einschränkungen. Das Problem: Die Behörde stellt oft so dar, als seien die einzelnen Krankheiten unabhängig voneinander.

Zeig deshalb auf, wie sich deine Beschwerden gegenseitig verschärfen, z. B.:

- Rückenschmerzen + Schulterprobleme = kein schmerzfreies Liegen oder Heben möglich

- Herzschwäche + Diabetes = eingeschränkte Belastbarkeit, schnelle Erschöpfung

Widerspruch lohnt sich – aber du musst klar argumentieren

Wenn du einen zu niedrigen GdB-Bescheid bekommst: Leg Widerspruch ein. Schriftlich. Fristgerecht.

Und: Begründe ihn sauber. Verweise auf:

- § 152 SGB IX (Gesamtauswirkung zählt)

- die Versorgungsmedizin-Verordnung

- deine individuelle Lebenssituation

Auch wenn’s aufwendig ist: Ein gut formulierter Widerspruch kann den Unterschied machen.

Wenn der Widerspruch abgelehnt wird: Klage ist kostenlos!

Was dir niemand sagt: Du kannst kostenfrei beim Sozialgericht klagen.

- Du brauchst keinen Anwalt

- Es gibt keine Gerichtskosten

- Das Gericht ermittelt selbst (Amtsermittlungsgrundsatz)

Und falls du es willst, kannst du sogar ein eigenes Gutachten nach § 109 SGG beantragen – z. B. von einem unabhängigen Facharzt.

Diese Option wird dir oft verschwiegen – weil sie unbequem für die Behörde ist.

Du bist nicht allein – und du musst dich nicht alles gefallen lassen

Vielleicht geht es dir wie mir: Du zweifelst, ob du „es wert“ bist, ob deine Beschwerden „schwer genug“ sind.

Aber die Wahrheit ist: Wenn dein Leben durch deine Erkrankungen eingeschränkt ist, dann hast du Rechte. Und zwar unabhängig davon, wie freundlich die Textbausteine aus dem Amt formuliert sind.

Mein Fazit:

Das System ist träge. Es ist fehleranfällig. Und es ist nicht darauf ausgelegt, dir zu helfen. Aber du kannst – und solltest – laut und hartnäckig sein. Denn am Ende geht es nicht um Paragrafen, sondern um dich.

Originaldokumente zum Nachlesen

Vielleicht fragst du dich beim Lesen dieses Artikels: „Ist das wirklich so gelaufen?“ Oder: „Sind die Bescheide wirklich so pauschal, so bürokratisch, so undurchsichtig?“

Und weißt du was? Das kannst du hier selbst überprüfen.

Denn in diesem Abschnitt findest du ausgewählte Originaldokumente aus meinem Fall – natürlich anonymisiert, aber ansonsten im echten Wortlaut. Ohne Nachbearbeitung, ohne Umschreiben.

Nur so kannst du dir ein Bild davon machen, wie dieses System in der Praxis funktioniert – und wie damit umgegangen wird, wenn Menschen versuchen, ihre Einschränkungen anerkennen zu lassen.

Was du hier findest:

- Den ersten Feststellungsbescheid von 2016

→ GdB 30 trotz Herzoperation, Rückenschäden und Diabetes - Den zweiten Bescheid von 2024 nach Antrag auf Neufeststellung

→ GdB 40 trotz zusätzlicher Schulterprobleme - Meinen ausführlich begründeten Widerspruch

→ Gut dokumentiert, sachlich und mit rechtlichem Bezug - Den Ablehnungsbescheid des Widerspruchs

→ Ein Textbaustein mit höflichem Nein – und einem Hauch Ignoranz - Die Rechtsbehelfsbelehrung

→ Mit dem dezenten Hinweis, dass man ja klagen könnte – irgendwo im Kleingedruckten

Feststellungsbescheid 2016

Feststellungsbescheid 2024

Widerspruch

Ablehnungsbescheid

Warum ich die Dokumente hier veröffentliche:

Weil ich zeigen will, wie wenig individuell und nachvollziehbar diese Verfahren ablaufen.

Weil viele Betroffene denken, „Das liegt bestimmt nur an mir.“

Und weil Transparenz hilft – beim Verstehen, beim Einordnen, beim Mutfassen.

Hinweis: Alle personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Aktenzeichen usw.) wurden unkenntlich gemacht. Der Inhalt der Schreiben entspricht jedoch exakt dem Original.

📌 Wenn du selbst betroffen bist: Schau dir die Formulierungen an. Achte auf die Standardphrasen. Und vergleiche sie mit dem, was dir vielleicht selbst schon mal ins Haus geflattert ist.

Denn oft ist es nicht nur dein Fall. Es ist das System.

💬 Wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder einfach deine Meinung loswerden willst – die Kommentarfunktion ist offen. Und wenn du möchtest, dass mehr Menschen erfahren, wie dieses System wirklich funktioniert: Teil den Artikel in den sozialen Netzwerken. Danke!