AOK Zahnreinigung Kostenerstattung – eigentlich eine klare Sache: Zweimal jährlich 80 % der Kosten zurück, so steht es in der Satzung. Doch im Frühjahr 2025 wurde ein Erstattungsantrag plötzlich gekürzt. Und was als harmlose Zahnreinigung begann, wurde schnell zu einem Fall, der grundsätzliche Fragen aufwirft – zu Transparenz, Rechtsverständnis und dem Umgang mit Versicherten.

Einleitung

Was mit einer ganz normalen Zahnreinigung begann, entwickelte sich zu einem Fall, der viele grundsätzliche Fragen aufwirft:

Wie geht eine Krankenkasse mit berechtigten Rückfragen um? Was passiert, wenn man sich nicht einfach mit einer Kürzung zufriedengibt? Und wie schnell wird aus einem harmlosen Widerspruch eine unangenehme Auseinandersetzung – inklusive unerwünschtem Anruf, missverständlichen Aussagen und einem seltsamen Umgangston.

In diesem Fall geht es nicht nur um ein paar Euro. Sondern darum, wie Institutionen mit Menschen umgehen, die es wagen, nachzufragen.

Was als Routine begann

Zweimal im Jahr lasse ich meine Zähne professionell reinigen. Das ist für mich keine große Sache, sondern einfach Teil der Gesundheitsvorsorge. Ich mache das nicht in irgendeiner Edelpraxis, sondern bei einer ganz normalen, niedergelassenen Zahnärztin in meiner Stadt. Die Leistung ist immer dieselbe, die Rechnung ebenso: GOZ-Ziffern, Einzelpreise, Materialkosten – alles ordentlich aufgelistet.

Und bisher lief das auch immer völlig reibungslos.

Die AOK Niedersachsen hat mir in den letzten Jahren stets 80 % der eingereichten Zahnarztrechnungen erstattet – ohne Rückfragen, ohne Diskussion. Ich habe die Rechnung eingereicht, ein paar Wochen später war das Geld auf dem Konto. Die Erstattung gehörte für mich zum Routineprozess wie das Zähneputzen selbst.

Deshalb war ich auch völlig entspannt, als ich im März 2025 wieder meine Rechnung einreichte – über 125,80 €. Ich erwartete wie immer eine Erstattung von etwa 100 €. Alles ganz normal. Dachte ich.

Denn diesmal lief es anders.

Warum dieser Fall öffentlich gemacht wird

Natürlich könnte man sagen: „Ach komm, sind doch nur ein paar Euro.“ Und ja – auf den ersten Blick wirkt der Betrag harmlos. Es geht nicht um eine lebensnotwendige Operation oder um Tausende von Euro. Es geht um eine Zahnreinigung und 125,80 € – genauer gesagt: um den Teil, den die AOK nicht erstattet hat.

Aber genau darum geht es.

Denn wenn etwas selbstverständliches plötzlich zum Problem wird, wenn bisherige Erstattungen plötzlich falsch gewesen sein sollen, wenn man keine nachvollziehbaren Antworten bekommt – und stattdessen telefonisch kontaktiert wird, obwohl man das ausdrücklich untersagt hat – dann ist das keine Kleinigkeit mehr. Dann geht es um etwas Grundsätzliches.

Dieser Fall zeigt, wie schnell sich der Ton ändern kann, sobald man nicht einfach akzeptiert, was einem vorgesetzt wird.

Wie aus einem einfachen Antrag eine undurchsichtige Ablehnung wird.

Wie eine Rückfrage zur Satzung in ein Telefonat mündet, in dem plötzlich die Rede von „Kulanz“, „Fehlberechnungen durch Aushilfen“ und „Zahnärzten, die selbst nicht wissen, was sie da abrechnen“ ist.

Ich habe diesen Fall öffentlich gemacht, weil ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, dem so etwas passiert.

Weil viele Menschen so etwas vielleicht einfach hinnehmen – aus Unsicherheit, aus Bequemlichkeit oder aus Sorge, sonst noch schlechter behandelt zu werden.

Und weil genau diese Haltung bei manchen Stellen leider dazu führt, dass man meint, sich alles erlauben zu können.

Transparenz entsteht nicht durch Textbausteine.

Vertrauen entsteht nicht durch Einschüchterung.

Und Fairness bedeutet, dass auch eine Krankenkasse sich an Regeln halten muss – nicht nur der Versicherte.

Deshalb dieser Artikel.

Der Antrag

Der Ablauf war wie jedes Mal: Termin bei der Zahnärztin, Behandlung, Rechnung – und anschließend die Einreichung bei der AOK zur Kostenerstattung.

Die Praxis kennt das Verfahren, die Rechnungen sind transparent, die Beträge nachvollziehbar. Und auch bei der AOK schien es bisher keine Zweifel zu geben, was erstattungsfähig ist und was nicht. Zumindest hatte ich nie Rückfragen erhalten – bis jetzt.

Diesmal lief alles genau wie immer. Nur die Reaktion der AOK war neu.

In diesem Kapitel zeige ich, welche Leistungen abgerechnet wurden, welche GOZ-Positionen dabei waren, und wie sich der Betrag von 125,80 € zusammensetzt – der für die AOK offenbar nicht mehr vollständig in den Bereich der „professionellen Zahnreinigung“ fällt. Warum das so ist? Tja, das wollte ich ja herausfinden …

Zahnreinigung, GOZ-Ziffern und Rechnungssumme

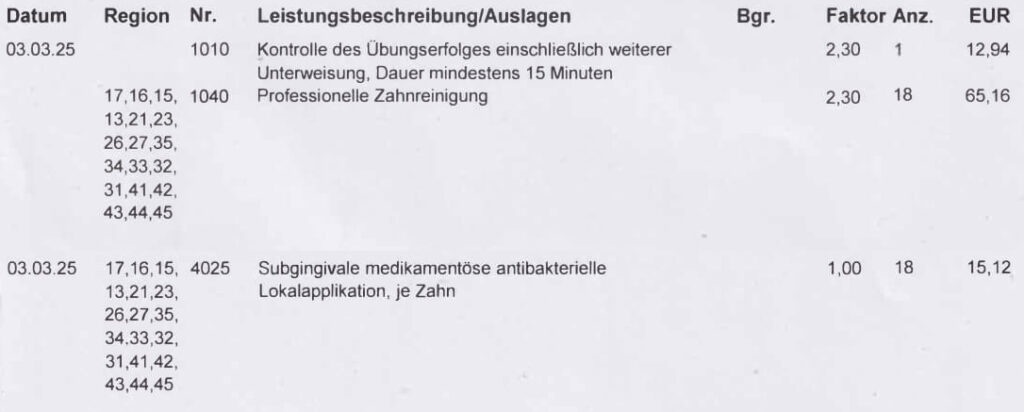

Die Rechnung, die ich am 3. März 2025 nach meiner halbjährlichen Zahnreinigung erhielt, war weder ungewöhnlich noch besonders umfangreich. Sie enthielt exakt die Positionen, die mir auch in den Vorjahren regelmäßig in Rechnung gestellt wurden – ohne je zu Problemen geführt zu haben. Genauer gesagt: Die AOK hat in der Vergangenheit immer 80 % des Gesamtbetrags übernommen, wie es auch die eigene Satzung unter § 10a für professionelle Zahnreinigung vorsieht.

Aber diesmal war die Rechnung plötzlich ein Problem.

Hier der genaue Aufbau:

| GOZ-Nr. | Leistung | Betrag |

|---|---|---|

| 1010 | Kontrolle und Anleitung zur Mundhygiene (15 Min.) | 12,94 € |

| 1040 | Professionelle Zahnreinigung (18 Zähne) | 65,16 € |

| 4025 | Subgingivale medikamentöse antibakterielle Lokalapplikation (18 Zähne) | 15,12 € |

| – | Prothesenreinigung (Praxislabor, 9 Zähne à 3,62 €) | 32,58 € |

| Gesamtsumme: | 125,80 € |

Alle Leistungen wurden ordnungsgemäß abgerechnet – mit GOZ-Ziffern, nachvollziehbarem Umfang und klarer Preisangabe. Nichts daran war neu. Auch nicht die Position 4025, die offenbar diesmal der Stein des Anstoßes war. Selbst die Prothesenreinigung, die über ein internes Labor der Praxis abgerechnet wurde, war in früheren Fällen nie ein Problem gewesen.

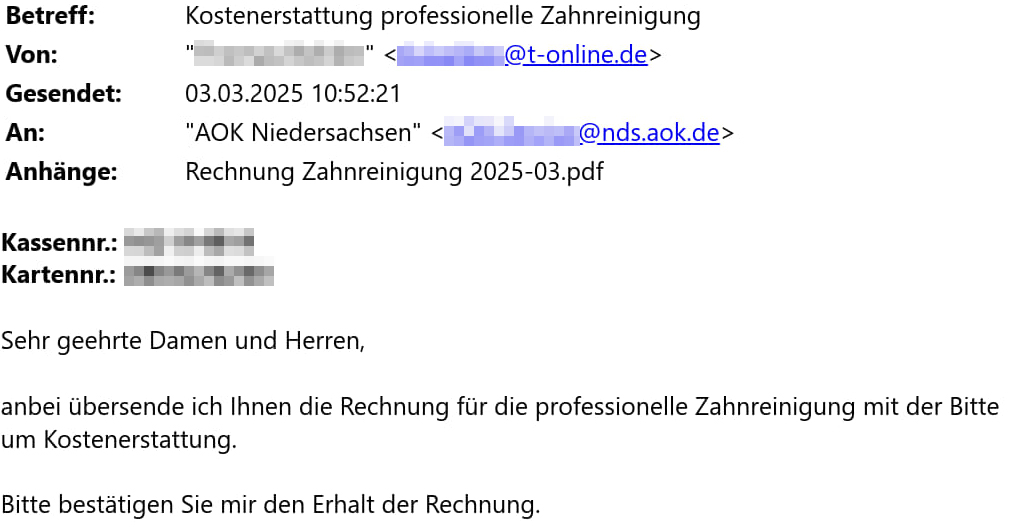

Ich habe diese Rechnung zusammen mit dem dazugehörigen Materialbeleg – wie in all den Jahren zuvor – per E-Mail an die AOK gesendet. Die Adresse war dieselbe, der Ablauf ebenso. Keine Besonderheiten, keine Nachfragen, keine Rückläufer.

Ein ganz normaler Antrag auf Kostenerstattung. Ich hatte keinerlei Anlass, an einem reibungslosen Ablauf zu zweifeln.

Doch genau das wurde diesmal zum Problem.

Denn obwohl der Betrag und die Positionen seit Jahren unverändert waren, sollte sich diesmal herausstellen: Ein paar Zahlen auf der Rechnung reichen der AOK plötzlich nicht mehr.

Einreichung bei der AOK wie in den Vorjahren

Die Einreichung meiner Zahnarztrechnungen lief seit Jahren immer gleich: Ich sende die Rechnung als PDF-Anhang per E-Mail an die dafür vorgesehene Adresse der AOK Niedersachsen. Alternativ gäbe es auch das Online-Portal – doch für mich war der E-Mail-Weg einfacher und genauso offiziell zulässig. Denn laut AOK genügt es, die Originalrechnung vier Jahre lang aufzubewahren – eine Einsendung im Original ist nicht erforderlich.

Das hatte bisher auch nie zu Problemen geführt.

In der E-Mail war wie immer enthalten:

- die Zahnarztrechnung (als PDF),

- der zugehörige Materialbeleg,

- und meine vollständigen Kontaktdaten.

Automatisch kommt daraufhin die übliche Eingangsbestätigung der AOK.

Keine Rückfragen. Kein Hinweis, dass etwas fehlen würde. Keine Mahnung zur Nachbesserung. Alles lief wie immer.

Und auch diesmal hatte ich keinerlei Anlass, an der Bearbeitung zu zweifeln – bis der Erstattungsbescheid kam. Denn der enthielt weder eine Aufschlüsselung, noch eine Erklärung – sondern einfach nur einen reduzierten Betrag mit einem nichtssagenden Satz.

Ein Standardvorgang – plötzlich mit unerwartetem Ausgang.

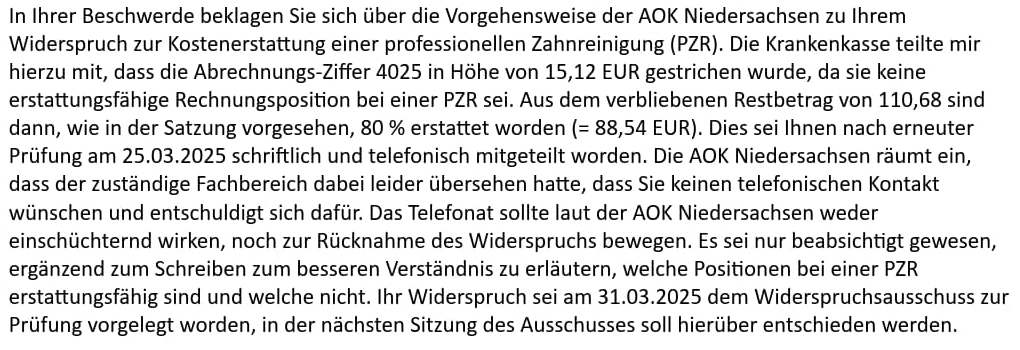

Die Kürzung

Ein paar Wochen nach dem Einreichen der Rechnung kam der Bescheid. Und mit ihm die erste Überraschung: Die AOK erstattet diesmal nur 88,54 € – also rund 12 € weniger als erwartet.

Das allein wäre noch kein Skandal. Aber die Art und Weise, wie diese Kürzung begründet wurde – oder besser: nicht begründet wurde – war es sehr wohl.

Statt einer nachvollziehbaren Aufschlüsselung oder einem konkreten Hinweis auf nicht erstattungsfähige Leistungen fand sich im Schreiben nur ein knapper Satz über angebliche „weitere Leistungen“, die privat in Rechnung gestellt worden seien. Welche genau – wurde nicht gesagt. Warum diese jetzt plötzlich problematisch seien – blieb ebenso offen.

Und genau das war der Punkt, an dem aus einer einfachen Abrechnung eine grundsätzliche Frage wurde:

Wie kann eine gesetzliche Krankenkasse einfach pauschal kürzen, ohne zu erklären, was konkret beanstandet wird?

In den folgenden Abschnitten zeige ich, was genau gekürzt wurde, wie die AOK das rechtfertigt – und warum dieser Vorgang für mich nicht nachvollziehbar war.

Die Zahlung: 88,54 €

Als die Zahlung von der AOK auf meinem Konto einging, wurde ich stutzig.

88,54 € – das waren exakt 12,10 € weniger als erwartet. Denn laut § 10a der Satzung der AOK Niedersachsen werden für eine professionelle Zahnreinigung 80 % der Kosten übernommen – so, wie es in den Vorjahren auch immer der Fall war.

Die Rechnung belief sich auf 125,80 €.

80 % davon ergeben: 100,64 €.

Stattdessen wurden nur 88,54 € überwiesen.

Natürlich habe ich mich zunächst gefragt, ob ich irgendwo einen Rechenfehler gemacht hatte. Also prüfte ich die Rechnung noch einmal:

Alle Positionen waren korrekt aufgeführt, mit GOZ-Ziffern, Einzelpreisen, Materialkosten. Keine ungewöhnlichen Leistungen, keine versteckten Extras, kein „Wellnessprogramm für Zähne“.

Dann las ich das Begleitschreiben zum Bescheid. Und da stand es:

„Ihnen wurden weitere Leistungen privat in Rechnung gestellt. Da wir nur die Kosten für die professionelle Zahnreinigung berücksichtigen dürfen, erhalten Sie eine anteilige Erstattung.“

(Quelle: AOK-Mehrleistungen Kostenerstattung 2025-03.pdf)

Das war’s. Kein Verweis auf konkrete Ziffern. Keine Auflistung. Kein Vergleich zur Satzung.

Nur dieser eine Satz.

Mir war sofort klar: Hier wurde einfach pauschal gekürzt – ohne die geringste Erläuterung. Und das, obwohl die Rechnung transparent und die bisherige Erstattungspraxis eindeutig war.

Was mich besonders irritierte:

Bisher wurde mir immer der volle Betrag zu 80 % erstattet – inklusive aller aufgelisteten Leistungen. Nie hatte jemand moniert, dass bestimmte Ziffern nicht erstattungsfähig seien. Wenn sich also etwas geändert hat, dann wäre eine Erklärung das Mindeste gewesen.

Aber stattdessen nur ein vager Textbaustein.

Kein Hinweis auf die GOZ-Ziffer 4025, um die es in Wahrheit ging. Kein Wort zur Prothesenreinigung. Und erst recht kein Bezug auf § 10a der Satzung, den man sonst so gerne anführt.

Was die AOK (nicht) erklärt

Wenn eine gesetzliche Krankenkasse eine Rechnung kürzt, ist das grundsätzlich nichts Ungewöhnliches – solange sie es auch begründet. Doch genau daran mangelte es in diesem Fall.

Denn die AOK Niedersachsen begnügte sich mit einem einzigen, allgemein gehaltenen Satz:

„Ihnen wurden weitere Leistungen privat in Rechnung gestellt. Da wir nur die Kosten für die professionelle Zahnreinigung berücksichtigen dürfen, erhalten Sie eine anteilige Erstattung.“

Das klingt auf den ersten Blick formal korrekt. Doch auf den zweiten offenbart sich, wie vage und intransparent diese Formulierung tatsächlich ist.

Keine konkrete Begründung

Was genau soll denn eine „weitere Leistung“ sein?

Welche Positionen wurden als „nicht erstattungsfähig“ eingestuft?

Welche Ziffern der GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte) sind betroffen?

Und vor allem: Warum wurden diese in den Vorjahren immer erstattet – und jetzt plötzlich nicht mehr?

Diese Fragen bleiben unbeantwortet.

Es findet sich im gesamten Bescheid keinerlei Hinweis auf konkrete Ziffern oder Paragraphen, keine Auflistung, kein Verweis auf Satzungsänderungen oder neue Bewertungsgrundlagen. Nur ein pauschaler Satz – ohne Transparenz, ohne Erläuterung, ohne jeden Erklärungswillen.

Kein Bezug zur eigenen Satzung

Dabei wäre der Verweis auf die eigene Satzung naheliegend gewesen. In § 10a der Satzung der AOK Niedersachsen heißt es:

„Die AOK Niedersachsen gewährt Versicherten zur Förderung der Zahngesundheit eine Kostenerstattung in Höhe von 80 Prozent für eine professionelle Zahnreinigung, maximal zweimal jährlich.“

Doch was unter „professioneller Zahnreinigung“ genau fällt, bleibt offen.

Es gibt keine verbindliche Aufstellung von erstattungsfähigen GOZ-Ziffern. Keine Liste, keine Handreichung, kein öffentlich zugänglicher Katalog. Versicherte tappen im Dunkeln – und sind darauf angewiesen, dass die Kasse klar und nachvollziehbar erklärt, was anerkannt wird und was nicht.

Dass das hier nicht passiert ist, war kein Versehen. Es war eine Entscheidung. Und sie war aus meiner Sicht mindestens fragwürdig.

Rückblick: In der Vergangenheit kein Problem

Besonders irritierend ist, dass exakt dieselben Leistungen – mit denselben GOZ-Ziffern – in der Vergangenheit immer vollständig berücksichtigt wurden. Ohne jede Beanstandung. Offenbar hatte sich bei der AOK intern etwas geändert – aber niemand hielt es für nötig, das den Versicherten mitzuteilen.

Stattdessen wurde einfach gekürzt.

Ohne Begründung.

Ohne Transparenz.

Ohne Gesprächsbereitschaft.

Das war der Punkt, an dem für mich klar war:

Hier geht es nicht nur um eine Zahnreinigung – sondern um Prinzipien.

Die erste Irritation: Intransparenz statt Aufklärung

In dem Moment, als ich den Bescheid der AOK las, wurde mir klar:

Hier wird nicht erklärt, hier wird einfach abgewiegelt.

Dass eine gesetzliche Krankenkasse bei der Kostenerstattung prüft, ob Leistungen tatsächlich unter die Satzung fallen, ist nachvollziehbar. Aber genau darum geht es ja: Die Prüfung darf nicht im Verborgenen stattfinden. Wenn Leistungen plötzlich als „nicht erstattungsfähig“ eingestuft werden – obwohl sie vorher immer akzeptiert wurden – dann braucht es eine klare, verständliche Begründung.

Doch genau die blieb aus.

Kein Hinweis, kein Dialog, kein Vergleich

Es gab weder eine tabellarische Gegenüberstellung („Diese Position wurde akzeptiert, diese nicht“),

noch einen Verweis auf Richtlinien oder Auslegungen der Satzung,

noch einen Hinweis, was ich künftig vermeiden oder anders machen soll.

Stattdessen: ein vager Satz über „weitere Leistungen“ – ohne Bezug zur konkreten Rechnung.

Das war nicht nur unklar. Es war auch nicht hilfreich.

Denn wie soll ich als Versicherter künftig meine Zahnarztrechnungen einreichen, wenn ich nicht weiß, was anerkannt wird und was nicht? Wenn GOZ-Ziffern wie 4025 (antibakterielle Lokalbehandlung) ohne nähere Begründung außen vor bleiben?

Gerade diese Leistung war offenbar der Grund für die Kürzung – doch im Bescheid wurde sie mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen ließ man offen, worauf sich die Einschränkung bezieht. Die Prothesenreinigung hingegen – die man vielleicht als „nicht zwingend notwendig“ hätte auslegen können – wurde vollständig erstattet.

Das machte die pauschale Ablehnung der anderen Leistungen umso unverständlicher.

Der Bruch mit der bisherigen Praxis

Was die Irritation noch verstärkte:

In den Vorjahren wurden exakt dieselben Leistungen – zu denselben Preisen – ohne Einschränkung erstattet. Offenbar wurde entweder eine neue interne Auslegung eingeführt, oder man entschied sich diesmal einfach, genauer hinzuschauen. Beides wäre grundsätzlich in Ordnung – wenn man es denn auch offen kommunizieren würde.

Aber genau das ist nicht geschehen.

Kein Schreiben, kein Hinweis, keine Satzungsänderung.

Nur eine stillschweigende Kürzung – und die implizite Botschaft: „Nimm es hin – oder klär’s halt selbst.“

Das ist kein vertrauensvoller Umgang mit Versicherten.

Das ist eine Einladung zum Misstrauen.

Und nun?

In diesem Moment stellte ich mir eine einfache Frage:

Warum diese Intransparenz – wenn doch alles korrekt gelaufen ist?

Wenn bestimmte Leistungen nicht mehr übernommen werden sollen, warum sagt man das nicht offen?

Warum versteckt man sich hinter Textbausteinen?

Diese Fragen sollte später auch der Widerspruch klären helfen.

Doch was dann geschah, hatte mit Transparenz endgültig nichts mehr zu tun.

Der Widerspruch

Eigentlich hätte es mit einer kurzen Nachfrage getan.

Ein klärender Hinweis, warum diesmal weniger erstattet wurde, vielleicht ein Verweis auf die Satzung oder eine aktualisierte interne Auslegung. Doch nichts davon kam – nur ein pauschaler Satz und eine unkommentierte Kürzung.

Also blieb mir nichts anderes übrig, als einen formellen Widerspruch einzulegen.

Denn wenn Leistungen, die jahrelang problemlos erstattet wurden, plötzlich kommentarlos als „nicht mehr erstattungsfähig“ gelten sollen, dann will ich wissen, warum. Nicht aus Prinzip, sondern weil ich nachvollziehen möchte, was sich geändert hat – und ob das überhaupt mit geltendem Recht oder den eigenen Satzungsregelungen der AOK vereinbar ist.

Der Widerspruch war sachlich formuliert, enthielt konkrete Nachfragen und den ausdrücklichen Wunsch nach einer transparenten und rechtlich nachvollziehbaren Aufklärung.

Doch was dann folgte, hatte mit Aufklärung wenig zu tun.

Im Gegenteil: Der Ton wurde persönlicher – und der Umgang zunehmend fragwürdig.

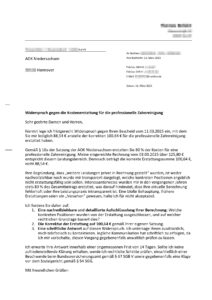

Sachlich, konkret – und mit Kommunikationsverbot

Nachdem der Erstattungsbescheid der AOK keinerlei Klarheit über die Gründe für die Kürzung bot, entschied ich mich dazu, den offiziellen Weg zu gehen: ein schriftlicher Widerspruch.

Nicht aus Trotz, sondern aus dem berechtigten Interesse heraus zu verstehen, warum langjährig anerkannte Leistungen plötzlich gekürzt werden.

Der Widerspruch war bewusst sachlich gehalten – ohne Vorwürfe, ohne Emotionalität. Ich legte dar, dass:

- die Leistungen vollständig und korrekt nach GOZ abgerechnet wurden,

- exakt dieselben Positionen in der Vergangenheit erstattet worden waren,

- keine Satzungsänderung bekanntgegeben wurde, die das rechtfertigen würde,

- und keine konkreten Leistungen im Bescheid benannt wurden, die als „nicht erstattungsfähig“ gelten sollen.

Ich bat die AOK, die Entscheidung zu überprüfen und mir eine transparente und nachvollziehbare Begründung zu geben.

Insbesondere zu GOZ-Ziffer 4025, von der ich vermutete, dass sie der Grund für die Kürzung war – da alle anderen Positionen in der Vergangenheit stets unbeanstandet blieben.

Zudem verwies ich auf § 10a der Satzung, der die Erstattung von 80 % der professionellen Zahnreinigung ausdrücklich zusichert – jedoch nicht konkret definiert, welche GOZ-Leistungen dazugehören und welche nicht.

Mit Bitte um Schriftform – kein Anruf erwünscht

Ein Punkt war mir dabei besonders wichtig:

Ich bat die AOK ausdrücklich darum, von telefonischen Rückmeldungen abzusehen.

Ich wollte eine schriftliche Stellungnahme, schwarz auf weiß – um Missverständnissen, Aussagen „zwischen den Zeilen“ oder informellen Drohungen vorzubeugen. Gerade wenn es um Satzungsauslegung, interne Richtlinien oder mögliche Rückforderungen geht, ist schriftliche Kommunikation die einzige verlässliche Grundlage.

Diese Bitte war nicht nur nachvollziehbar – sie war auch höflich und klar formuliert.

Und dann klingelte das Telefon

Doch anstatt einer schriftlichen Antwort kam etwas anderes:

Ein Anruf direkt auf meinem privaten Festnetzanschluss.

Ohne Vorwarnung, ohne Rückfrage, ohne die geringste Rücksicht auf mein Kommunikationsverbot. Der Anrufer war ein AOK-Mitarbeiter, dessen Namen ich nicht festhalten konnte – aber ich habe die Telefonnummer dokumentiert, von der der Anruf einging. Es war kein Rückruf, sondern eine aktive Kontaktaufnahme der AOK – gegen meinen ausdrücklichen Wunsch.

Was dieser Anruf beinhaltete, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen:

Druck.

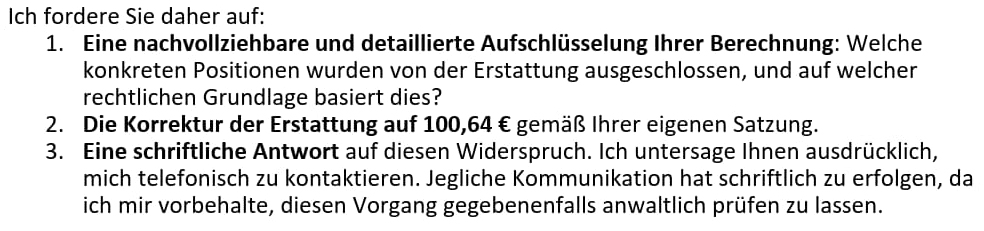

Klare Forderungen an die AOK

Der Widerspruch war keine Beschwerde aus dem Bauch heraus.

Er war das Ergebnis einer sorgfältigen Prüfung – sachlich formuliert, auf Grundlage geltender Satzungsregelungen und mit dem Ziel, Klarheit zu schaffen.

Denn wenn die AOK kürzt, ohne zu erklären, warum, dann ist es das gute Recht eines Versicherten, genau das zu hinterfragen.

In meinem Schreiben habe ich der AOK daher drei konkrete Forderungen gestellt:

Eine nachvollziehbare Begründung für die Kürzung

Ich wollte wissen:

- Welche Position(en) der eingereichten Rechnung wurden konkret nicht anerkannt?

- Warum wurden diese Leistungen diesmal ausgeschlossen – obwohl sie in den Vorjahren stets übernommen wurden?

- Welche Regelung, Satzung oder Richtlinie liegt dieser Entscheidung zugrunde?

Nur so lässt sich klären, ob die Entscheidung der AOK rechtlich haltbar ist – oder ob hier willkürlich gekürzt wurde.

Eine transparente Definition der Erstattungsgrenzen

Die AOK Niedersachsen beruft sich auf § 10a ihrer Satzung, der eine Kostenerstattung in Höhe von 80 % für professionelle Zahnreinigung zusichert. Doch was genau unter „professioneller Zahnreinigung“ zu verstehen ist, bleibt unklar.

Im Widerspruch forderte ich daher:

- eine Liste oder Übersicht der GOZ-Ziffern, die laut AOK erstattungsfähig sind,

- eine Abgrenzung zu Leistungen, die als „nicht zur Zahnreinigung gehörig“ eingestuft werden,

- und – falls intern vorhanden – eine Bewertungshilfe oder Arbeitsanweisung, auf die sich die Sachbearbeitung stützt.

Denn ohne diese Klarheit können weder Patienten noch Zahnärzte sicher planen, welche Leistungen von der Kasse übernommen werden – und welche nicht.

Eine schriftliche Antwort – keine mündliche Klärung

Ein Punkt war mir besonders wichtig:

Ich forderte ausdrücklich eine schriftliche Rückmeldung.

Warum? Weil telefonische Aussagen nicht belegbar sind. Weil Erfahrungen gezeigt haben, dass mündliche „Zusagen“ später oft relativiert oder gar abgestritten werden.

Und weil ich bereits in der Vergangenheit erlebt hatte, wie schnell aus einem vermeintlich informativen Gespräch eine unangenehme Drucksituation entstehen kann.

Im Klartext:

Ich wollte keine Ausreden. Keine Textbausteine. Keine informellen Drohungen. Sondern eine klare, überprüfbare, rechtlich belastbare Antwort.

Sachlich. Begründet. Dokumentiert.

Der Widerspruch war belegt, mit Verweis auf die eingereichte Rechnung, den Bescheid, die Satzung der AOK – und formuliert auf Augenhöhe.

Keine Polemik. Keine Provokation.

Ein einfacher, rechtlich begründeter Antrag auf Klärung einer fragwürdigen Entscheidung.

Was ich nicht wusste:

Statt auf diese Forderungen einzugehen, würde man bei der AOK ganz andere Wege einschlagen.

Keine Reaktion – sondern ein Anruf

Ich hatte es unmissverständlich formuliert:

„Bitte antworten Sie ausschließlich schriftlich.“

Diese Bitte war nicht zufällig, sondern gezielt gewählt. Ich wollte keine missverständlichen Telefongespräche, keine „inoffiziellen Einschätzungen“ oder flüchtige Aussagen, die später niemand mehr bestätigen will. Ich wollte eine klare, überprüfbare Antwort – schriftlich und verbindlich.

Doch genau das ignorierte die AOK.

Statt eines Schreibens erhielt ich: einen Anruf. Direkt. Ohne Vorwarnung.

Unerwünscht, aber gezielt

Der Anruf kam nicht über die Zentrale. Es war kein Rückruf auf eine Anfrage meinerseits, sondern ein gezielter Versuch, mich telefonisch zu erreichen – von einer mir bis dahin unbekannten Nummer. Ich habe die Nummer dokumentiert.

Der Anrufer – ein AOK-Mitarbeiter, dessen Namen ich in der Situation leider nicht notieren konnte – meldete sich freundlich, aber mit einem Tonfall, der klar machte: Es geht nicht um Aufklärung. Es geht darum, mich zu einem Rückzieher zu bewegen.

Unterschwelliger Druck statt Information

Was dann folgte, war weniger ein Gespräch als ein Versuch, den Widerspruch zu entkräften, ohne sich schriftlich festzulegen.

Der Mitarbeiter erklärte unter anderem:

- Ich hätte bisher „sehr gut“ von der Erstattungspraxis der AOK profitiert.

- Wenn ich den Widerspruch aufrechterhalte, müsse die ganze Rechnung nochmal genau geprüft werden.

- Und das könne dazu führen, dass mir künftig weniger – oder sogar gar nichts mehr – erstattet wird.

- Möglicherweise müsste man dann sogar frühere Erstattungen korrigieren, falls dort Fehler gemacht worden seien.

Mit anderen Worten:

Ich solle lieber klein beigeben, sonst könne es teuer für mich werden.

Diese Aussagen waren nicht offen formulierte Drohungen – aber ihr Tonfall war deutlich.

Und sie kamen nicht zufällig. Der Anruf sollte keine Fragen klären, sondern mich verunsichern.

Ignoriertes Kommunikationsverbot

Was diesen Vorfall besonders gravierend machte:

Ich hatte die telefonische Kontaktaufnahme explizit untersagt.

Die AOK ignorierte das – und rief trotzdem an.

Das ist nicht nur ein Verstoß gegen meine ausdrücklich formulierte Kommunikationsvorgabe, sondern auch ein klarer Verstoß gegen grundlegende Prinzipien des Datenschutzes und des respektvollen Umgangs mit Versicherten.

Ich wollte Schutz – und bekam stattdessen Druck.

Folge: Beschwerde beim Ministerium

Nach diesem Anruf war für mich klar:

Dieser Vorgang ist kein bedauerlicher Einzelfall – er ist symptomatisch für den Umgang mancher Krankenkassen mit berechtigten Anfragen.

Deshalb reichte ich nicht nur eine zweite schriftliche Stellungnahme bei der AOK ein, sondern wandte mich auch an das zuständige niedersächsische Gesundheitsministerium.

Dort bestätigte man mir später zwar, dass Rückmeldungen erfolgt seien – aber der betreffende Mitarbeiter spielte den Anruf herunter. Es sei „nur ein vorsorglicher Hinweis“ gewesen.

Ein vorsorglicher Hinweis, der mein Kommunikationsverbot ignoriert, mich unter Druck setzt und mir mögliche Rückforderungen in Aussicht stellt?

Das hat mit Kundenservice nichts mehr zu tun.

Der Anruf, den es nicht hätte geben dürfen

Eigentlich war alles klar: Ich hatte meinen Widerspruch eingereicht, meine Fragen sachlich formuliert und ausdrücklich darum gebeten, ausschließlich schriftlich kontaktiert zu werden.

Doch statt einer fundierten Antwort bekam ich einen Anruf – unangekündigt, unerwünscht und gegen meine schriftlich erklärte Kommunikationsvorgabe.

Was sich zunächst wie ein harmloses Gespräch anhörte, entwickelte sich schnell zu einem unausgesprochenen Warnsignal: Ich solle meinen Widerspruch besser überdenken – denn sonst könne die AOK die gesamte Rechnung „noch einmal ganz genau prüfen“. Vielleicht, so der sinngemäße Hinweis, sei mir ja in der Vergangenheit ein bisschen zu viel erstattet worden.

Offiziell war es ein „Hinweis“.

Tatsächlich war es Druck – verpackt in Höflichkeit.

In diesem Kapitel geht es um einen Anruf, der nicht nur datenschutzrechtlich fragwürdig war, sondern auch ein Schlaglicht darauf wirft, wie wenig kritikfähig eine Institution sein kann, wenn man ihr den Spiegel vorhält.

Androhung möglicher Rückforderungen

Der eigentliche Tiefpunkt kam nicht schriftlich – sondern telefonisch.

Im bereits beschriebenen Anruf, der gegen meinen ausdrücklichen Wunsch nach schriftlicher Kommunikation geführt wurde, machte der AOK-Mitarbeiter eine Aussage, die mich besonders aufhorchen ließ.

Er sagte sinngemäß:

„Sie haben in den vergangenen Jahren eigentlich zu viel erstattet bekommen.“

„Wenn Sie den Widerspruch jetzt aufrechterhalten, könnte das dazu führen, dass wir das nochmal alles prüfen müssen – und dann müssten Sie eventuell auch etwas zurückzahlen.“

Keine offene Drohung – aber ein klares Signal

Diese Sätze waren nicht laut, nicht aggressiv – aber in ihrer Wirkung umso perfider.

Es war kein „Wir fordern sofort etwas zurück“, sondern ein subtiler Hinweis darauf, dass ich mit meiner Kritik ein Risiko eingehe.

Ein Hinweis, der ganz offensichtlich einschüchtern sollte.

Dabei ging es nicht etwa um diese Rechnung.

Die Kürzung der aktuellen Zahnreinigung war mit 12,10 € überschaubar.

Nein – es ging um Rückforderungen aus der Vergangenheit.

Die Jahre zuvor, in denen mir 80 % der vollständigen Rechnungssummen überwiesen wurden – also inklusive der heute angeblich „nicht erstattungsfähigen“ Positionen.

Mit anderen Worten:

„Wenn Sie jetzt weiter auf Klärung bestehen, sehen wir uns vielleicht nochmal Ihre alten Rechnungen an.“

Rechtlich fragwürdig – moralisch eindeutig

Ob eine solche rückwirkende Rückforderung überhaupt rechtlich möglich gewesen wäre, ist mehr als fraglich:

- § 45 SGB X regelt Rücknahmen rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakte. Doch Voraussetzung dafür wäre, dass die damalige Entscheidung nachweislich rechtswidrig war – und das war sie nicht.

- Die Leistungen waren ordnungsgemäß abgerechnet, wurden vollständig eingereicht, und die AOK hatte sie auf dieser Grundlage geprüft und genehmigt.

- Zudem besteht nach § 45 Abs. 2 SGB X ein Vertrauensschutz, wenn der Leistungsempfänger – wie in meinem Fall – nicht wusste oder wissen konnte, dass die Bewilligung fehlerhaft war.

Doch unabhängig von der juristischen Bewertung war die Botschaft glasklar:

„Wenn du weiter bohrst, bohren wir zurück.“

Solche Einschüchterungsversuche sind nicht nur respektlos, sondern inakzeptabel.

Sie untergraben das Vertrauen in eine faire, transparente Verwaltung – und haben in einem Sozialversicherungssystem nichts verloren.

Der Versuch, den Spieß umzudrehen

Aus einem berechtigten Widerspruch sollte plötzlich ein Risiko für mich selbst werden.

Nicht, weil ich etwas falsch gemacht hätte – sondern weil ich die Entscheidung der Kasse nicht einfach hingenommen habe.

Aus dem Anspruch auf Aufklärung wurde ein „Vielleicht besser still sein, bevor noch mehr auffliegt“.

Das hat mit partnerschaftlicher Kommunikation zwischen Krankenkasse und Versichertem nichts zu tun.

Das ist Druck durch die Hintertür.

Praktikanten, Zahnärzte und Ausreden

Wenn man eine berechtigte Nachfrage stellt, erwartet man eine sachliche und fundierte Antwort.

Was man nicht erwartet, sind Ausflüchte, Ablenkungsmanöver und Schuldzuweisungen an Dritte.

Doch genau das bot mir der AOK-Mitarbeiter in dem unangekündigten Anruf, der diesem Kapitel seinen Ausgangspunkt gibt.

„Solche Fälle bearbeiten meist Aushilfen …“

Auf meine Frage, warum die Erstattung in den Vorjahren stets vollständig erfolgte, diesmal aber gekürzt wurde, kam keine juristisch oder sachlich fundierte Antwort. Stattdessen sagte der Mitarbeiter sinngemäß:

„Solche Standardanträge werden bei uns meistens von Aushilfen oder Praktikanten bearbeitet.“

„Die eigentlichen Sachbearbeiter haben oft gar nicht die Zeit, das alles im Detail zu prüfen.“

Diese Aussage war gleich in mehrfacher Hinsicht brisant:

- Sie war ein klarer Versuch, die bisherige – für mich vorteilhafte – Erstattungspraxis als Versehen darzustellen.

- Gleichzeitig legte sie offen, dass Entscheidungen über hunderte von Euro offenbar ohne qualifizierte Prüfung getroffen werden – und das über Jahre hinweg.

Mit anderen Worten:

Nicht die AOK hat einen Fehler gemacht – sondern ich hatte schlichtweg Glück, dass sich niemand die Zeit genommen hat, richtig hinzusehen.

„Die Zahnärzte wissen manchmal selbst nicht, was sie abrechnen dürfen.“

Noch absurder wurde es, als der Mitarbeiter auch den Zahnarzt mit in die Verantwortung zog.

Wörtlich oder sinngemäß hieß es:

„Die Zahnärzte wissen teilweise selbst nicht genau, was sie eigentlich berechnen dürfen.“

Das ist in mehrfacher Hinsicht problematisch:

- Es stellt den gesamten Berufsstand unter Generalverdacht.

- Es schiebt dem Patienten die Verantwortung zu – für Abrechnungen, auf die er weder Einfluss noch Kontrolle hat.

- Es relativiert die GOZ – eine verbindliche Gebührenordnung, deren Einhaltung gerade von Zahnärzten erwartet wird.

Fakt ist: Die auf meiner Rechnung abgerechneten Ziffern, darunter GOZ 1040, 4050 und 4025, sind vollständig und korrekt dokumentiert.

Wenn eine Kasse einzelne Leistungen ablehnt, muss sie das transparent begründen – nicht durch pauschale Aussagen oder vage Unterstellungen.

Ausreden statt Aufklärung

Insgesamt lässt sich sagen:

Der Anruf lieferte keine sachliche Erklärung – sondern nur Ausflüchte.

Statt zu sagen: „Hier ist die Satzungsstelle, auf die wir uns stützen“, wurde:

- auf unqualifiziertes Personal verwiesen,

- die Verantwortung an den Zahnarzt delegiert,

- und angedeutet, dass die bisherigen Erstattungen schlicht ein glücklicher Zufall gewesen seien.

Kurzum: Nicht die Entscheidung war das Problem – sondern, dass ich es gewagt hatte, sie zu hinterfragen.

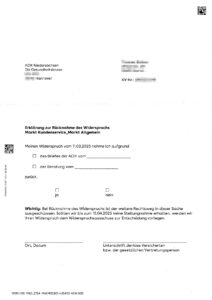

Rücknahmeformular – aber keine neue Berechnung

Nach dem irritierenden Anruf der AOK, in dem mir sinngemäß nahegelegt wurde, den Widerspruch lieber zurückzuziehen, erwartete ich zumindest eine formale Neuberechnung meiner eingereichten Rechnung. Schließlich war im Gespräch davon die Rede gewesen, dass man „den Antrag nochmal angeschaut“ und die Sache „jetzt korrekt durchgerechnet“ habe.

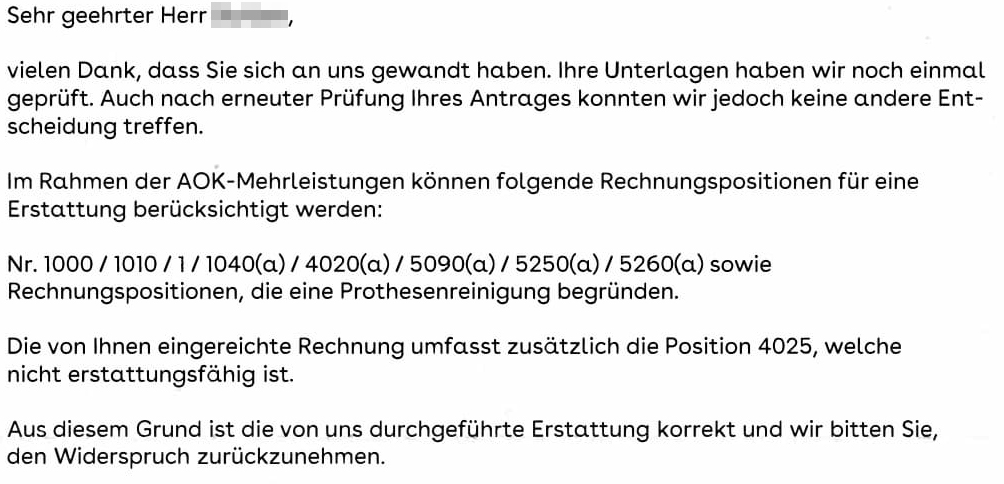

Doch was daraufhin per Post eintraf, war kein überarbeiteter Bescheid und auch keine nachvollziehbare Neuberechnung – sondern ein als „Informationsschreiben zum Widerspruch“ betiteltes Schreiben vom 25. März 2025.

Der Inhalt: Keine neuen Argumente, keine konkreten Zahlen, sondern lediglich die sinngemäße Wiederholung der bekannten Position. Die Position 4025 sei laut AOK nicht erstattungsfähig, daher könne man auch weiterhin keine höhere Erstattung gewähren. Man habe den Antrag „erneut geprüft“, aber eine „andere Entscheidung“ sei nicht möglich. Weder wurde erläutert, warum die Position 4025 trotz tatsächlicher Kosten nicht berücksichtigt wird, noch wurde Bezug auf den § 10a der AOK-Satzung genommen – obwohl dieser in genau diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle spielt.

Besonders brisant: Dem Schreiben lag ein vorgefertigtes Rücknahmeformular bei, mit dem ich den Widerspruch formell widerrufen sollte. Der Vordruck war bereits vollständig ausgefüllt – lediglich meine Unterschrift fehlte noch. Die Botschaft war klar:

„Wenn Sie unterschreiben, ist die Sache erledigt. Andernfalls… nun ja.“

Auch wenn das Schreiben sprachlich freundlich gehalten war, wirkte der Inhalt alles andere als neutral. Die Kombination aus Anruf und anschließendem Formular, ohne neue Fakten oder Begründungen, hatte den Charakter eines unterschwelligen Druckmittels – mit dem Ziel, den unbequemen Widerspruch schnell vom Tisch zu bekommen.

Doch für mich war klar: Eine Rücknahme kam nicht in Frage. Nicht ohne nachvollziehbare, satzungskonforme Begründung – und schon gar nicht nach einem Gespräch, das ich ausdrücklich untersagt hatte.

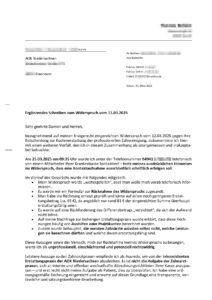

Meine schriftliche Reaktion

Nach dem fragwürdigen Telefonat war klar:

Schweigen ist keine Option.

Statt einer sachlichen Antwort auf meinen Widerspruch bekam ich einen Anruf, der mein Kommunikationsverbot ignorierte, mir zwischen den Zeilen Druck machte und mit Rückforderungen aus der Vergangenheit drohte.

Das allein wäre schon Grund genug gewesen, den Vorgang öffentlich zu dokumentieren.

Aber ich wollte der AOK zunächst noch einmal die Chance geben, ihre Position schriftlich zu erläutern – nachvollziehbar und ohne Drohkulisse.

Also setzte ich mich erneut an den Schreibtisch und formulierte ein ergänzendes Schreiben zum laufenden Widerspruch. Darin schilderte ich nicht nur den irritierenden Verlauf, sondern benannte auch ganz konkret:

- den Verstoß gegen meine Kommunikationsvorgabe,

- die problematischen Aussagen des Anrufers,

- und die weiterhin fehlende rechtliche Begründung für die Kürzung.

Ich stellte klar: Nicht ich bin in der Erklärungspflicht – sondern die Kasse.

Und ich kündigte an, dass ich diesen Fall – sofern weiterhin keine transparente Antwort erfolge – an die zuständige Aufsichtsbehörde weiterleiten würde.

Dokumentation des Anrufs

Wenn Gespräche nicht schriftlich erfolgen, werden sie schwer überprüfbar.

Und genau das scheint Teil des Problems zu sein.

Nachdem ich von der AOK ungefragt und gegen meine ausdrückliche Anweisung telefonisch kontaktiert worden war, habe ich den Ablauf des Gesprächs unmittelbar im Anschluss schriftlich dokumentiert – so präzise wie möglich, mit Datum, Uhrzeit und dem ungefähren Wortlaut der Aussagen.

Denn klar war mir:

Solche Gespräche verschwinden sonst einfach.

Wann, wie, von wem?

Der Anruf erfolgte nicht auf meinen Wunsch, nicht als Rückruf und auch nicht über die zentrale Rufnummer der AOK.

Ich wurde direkt von einer mir unbekannten Nummer angerufen – die ich seitdem gespeichert habe.

Der Name des Anrufers wurde zwar genannt, ging in der Gesprächssituation aber unter und war rückblickend leider nicht mehr rekonstruierbar.

Was jedoch hängen blieb, war der Tonfall und die Art der Aussagen – und die haben mich veranlasst, sofort zur Tastatur zu greifen.

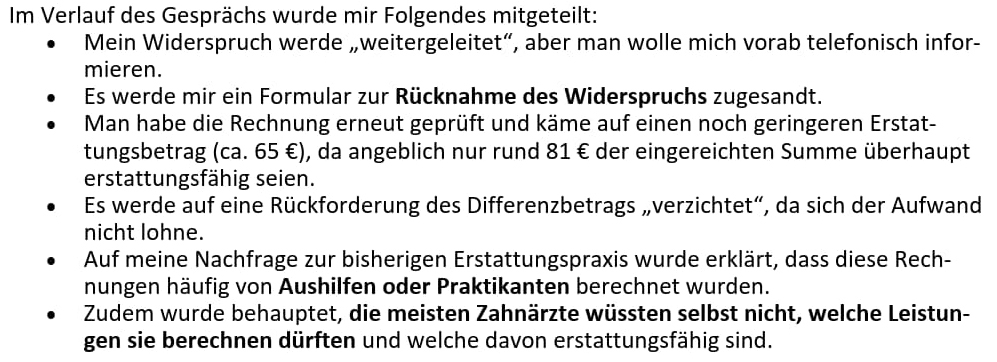

Der Ablauf – sinngemäß wiedergegeben

In meinem ergänzenden Schreiben an die AOK habe ich das Gespräch wie folgt dokumentiert (auszugsweise):

- Dass die Kommunikation ausdrücklich schriftlich erfolgen sollte, sei nicht berücksichtigt worden.

- Der Anrufer habe mehrfach auf die Möglichkeit hingewiesen, dass meine bisherigen Erstattungen „nicht ganz korrekt“ gewesen sein könnten.

- Er habe angedeutet, dass die AOK bei einer weiteren Prüfung möglicherweise sogar Rückforderungen stellen könne.

- Gleichzeitig wurde erwähnt, dass solche Standardanträge oft von Aushilfen oder Praktikanten bearbeitet würden – die Sachbearbeiter hätten meist nicht die Zeit, alles im Detail zu prüfen.

- Und schließlich: Die Bemerkung, „Zahnärzte wüssten selbst nicht immer genau, was sie abrechnen dürfen.“

All das in einem Gespräch, das nie hätte stattfinden dürfen.

Warum das nicht egal ist

Solche Gespräche sind nicht nur unangemessen – sie sind ein Einfallstor für Druck, Ablenkung und Verantwortungslosigkeit.

Wären die Aussagen schriftlich erfolgt, hätte man sie mit Paragrafen, Quellen und Verweisen entkräften können.

Doch mündlich bleibt alles vage – und jede Seite kann später behaupten, es sei „anders gemeint“ gewesen.

Deshalb war für mich klar:

Dieses Gespräch muss Teil der Akte werden.

Und nicht nur das – es muss auch Teil der öffentlichen Auseinandersetzung sein. Denn was sich am Telefon abspielt, bleibt sonst unsichtbar.

Wiederholung des Kommunikationsverbots

Ein Kommunikationsverbot ist keine Bitte, kein Wunsch, kein Hinweis – es ist eine klare Ansage.

Und sie war von Anfang an unmissverständlich formuliert:

Ich hatte bereits im ursprünglichen Widerspruch ausdrücklich darum gebeten, ausschließlich schriftlich mit mir zu kommunizieren.

Nicht telefonisch, nicht persönlich, nicht über Dritte – sondern ausschließlich auf dem schriftlichen Weg.

Aus gutem Grund.

Warum nur schriftlich?

In Fällen wie diesem – bei denen es um Leistungskürzungen, rechtliche Bewertung und mögliche Rückforderungen geht – ist schriftliche Kommunikation nicht nur sinnvoll, sondern notwendig.

Denn nur so ist klar:

- Was wurde gesagt?

- Wann wurde es gesagt?

- Und von wem?

Telefonate mögen bequem sein, aber sie hinterlassen keine überprüfbare Spur.

Sie schaffen Interpretationsspielraum – und der ist in strittigen Fällen das Letzte, was man will.

Mein Kommunikationsverbot diente also nicht der Abschottung, sondern der Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Doch es wurde – ohne Rücksprache und ohne Entschuldigung – ignoriert.

In meinem Schreiben: Noch einmal – ganz deutlich

In meinem ergänzenden Schreiben habe ich das Kommunikationsverbot erneut betont. Und diesmal mit noch klareren Worten:

„Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Kommunikation in diesem Verfahren ausschließlich schriftlich zu erfolgen hat.“

„Ein telefonischer Kontakt – gleich aus welchem Anlass – ist ausdrücklich nicht gewünscht und wurde in meinem vorherigen Schreiben bereits untersagt.“

Ich habe auch darauf hingewiesen, dass ein erneuter Verstoß als weiterer formeller Beschwerdegrund dokumentiert und an die zuständige Aufsichtsbehörde weitergeleitet würde.

Denn wenn eine Krankenkasse nicht einmal mehr kommunikative Grundregeln respektiert – was sagt das über den Umgang mit sensiblen Leistungsentscheidungen aus?

Ein strukturelles Problem?

Der Umgang mit meinem Kommunikationsverbot wirft eine grundsätzliche Frage auf:

Warum wurde es ignoriert?

Und wie oft passiert so etwas – vielleicht auch in anderen Fällen?

Ich kann in diesem Artikel nur über meinen eigenen Fall berichten.

Aber die Art und Weise, wie die AOK mit einem klar formulierten Kommunikationswunsch umgegangen ist, wirft Fragen auf – nicht nur in meinem Fall, sondern vielleicht auch bei anderen Versicherten, die sich in ähnlichen Situationen befinden.

Falls du selbst schon einmal etwas Ähnliches erlebt hast – ob bei der AOK oder einer anderen Kasse – kannst du am Ende dieses Artikels einen Kommentar hinterlassen.

Denn Transparenz beginnt damit, dass man Erfahrungen teilt.

Das Muster wirkt bekannt:

Solange es keine schriftliche Spur gibt, gibt es auch keinen Beweis.

Deshalb war und ist mein Standpunkt klar:

Alles schriftlich. Ohne Ausnahme.

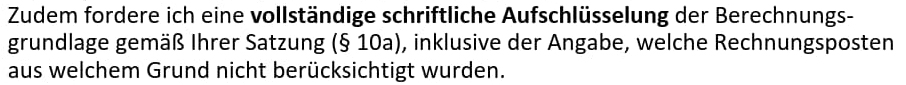

Forderung nach transparenter, satzungsgemäßer Aufklärung

Wenn eine gesetzliche Krankenkasse eine Leistung kürzt, dann hat sie dafür gute, nachvollziehbare und rechtskonforme Gründe zu benennen.

Nicht pauschal, nicht andeutungsweise – sondern konkret, überprüfbar und begründet auf Basis der eigenen Satzung.

Genau das hatte ich im Rahmen meines ergänzenden Schreibens gefordert:

Eine klare, schriftliche Stellungnahme, die offenlegt:

- Auf welcher Grundlage die aktuelle Erstattung berechnet wurde,

- Warum sich diese Grundlage offenbar von der bisherigen Erstattungspraxis unterscheidet,

- Und welche satzungsgemäßen Regelungen konkret zur Anwendung kamen.

Kein Wunsch – sondern ein Recht

Diese Forderung ist kein höflicher Appell an die Kulanz.

Sie ergibt sich direkt aus dem Sozialgesetzbuch – insbesondere aus:

- § 33 Abs. 1 SGB I: „Die Beteiligten haben Anspruch auf eine verständliche Belehrung über ihre Rechte und Pflichten.“

- § 35 Abs. 1 SGB X: „Ein schriftlicher Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde erkennen lassen und die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe enthalten, die zu seiner Entscheidung geführt haben.“

Mit anderen Worten:

Die AOK muss erklären können, was sie tut – und warum.

Eine bloße Zahlung von 88,54 € ohne detaillierte Aufschlüsselung, ohne Bezug auf Satzungsregelungen und ohne Hinweis auf Erstattungsgrenzen genügt diesem Anspruch nicht.

Was ich wissen wollte – und bis heute nicht weiß

Meine Fragen waren im Grunde ganz einfach:

- Welche GOZ-Ziffern wurden erstattet – und welche nicht?

- Warum genau wurden einzelne Positionen abgelehnt oder gekürzt?

- Welche satzungsgemäßen Höchstbeträge, Einschränkungen oder Richtlinien gelten dabei?

- Warum wurde in den Vorjahren anders verfahren?

- Ist die Erstattungspraxis inzwischen geändert worden – und wenn ja, wann, warum und mit welcher Kommunikation an die Versicherten?

Keine dieser Fragen wurde im bisherigen Verlauf konkret und schriftlich beantwortet.

Stattdessen bekam ich – wie bereits beschrieben –

- einen unerwünschten Anruf,

- eine pauschale Ablehnung ohne Begründung,

- und ein Rücknahmeformular, das ich ausfüllen sollte, um die „Angelegenheit zu beenden“.

Transparenz ist keine Gnade – sie ist Pflicht

Gesetzliche Krankenkassen verwalten öffentliches Geld.

Sie sind an Recht, Gesetz und an ihre eigene Satzung gebunden.

Und genau deshalb haben Versicherte ein Anrecht auf:

- Nachvollziehbare Entscheidungen,

- Klare Begründungen,

- Und offene Kommunikation.

Ich habe der AOK mit meinem Schreiben Gelegenheit gegeben, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Nicht aus Trotz, nicht aus Prinzip – sondern aus berechtigtem Interesse an einer korrekten und fairen Leistungsbewertung.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit legte ich der Nachricht auch die beiden zentralen Schreiben bei – den ursprünglichen Widerspruch und das ergänzende Schreiben als PDF-Anhänge.

Ich hatte gehofft, dass sich das Ministerium nicht nur anhört, sondern auch eingreift – und klärt, ob das Verhalten der AOK mit ihrer Satzung und dem Sozialrecht vereinbar ist.

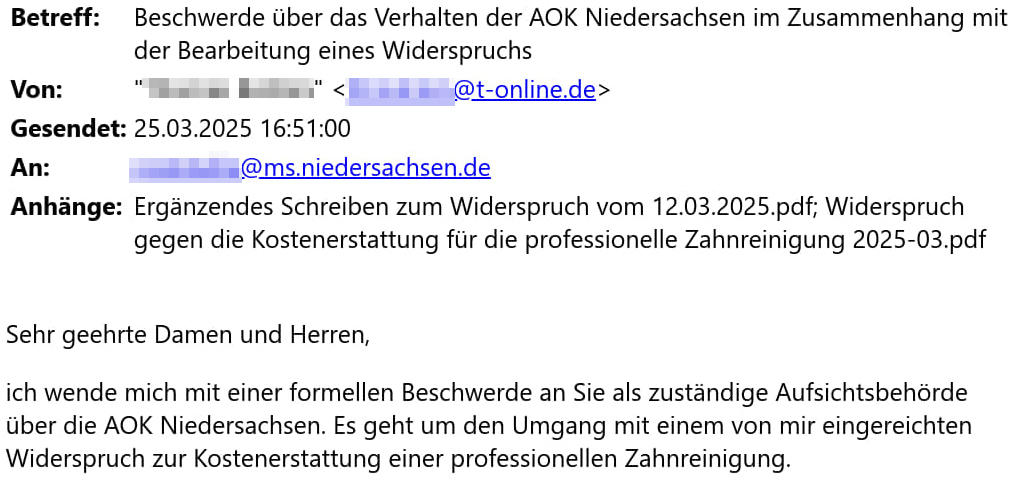

Die Beschwerde ans Ministerium

Wenn die Krankenkasse mauert, bleibt nur der nächste Schritt

Nach dem überraschenden Anruf, den ich ausdrücklich untersagt hatte, nach der wortreichen, aber wenig hilfreichen Argumentation – und vor allem angesichts der Drohkulisse, dass man mir im Zweifel auch frühere Erstattungen streichen könnte – war für mich klar:

Das lasse ich so nicht stehen.

Denn was hier passiert ist, betrifft nicht nur eine einzelne Zahnarztrechnung.

Es geht um den grundsätzlichen Umgang mit Versicherten, um Transparenz, Verlässlichkeit – und auch um Grenzen, die eine Krankenkasse nicht überschreiten sollte.

Ein unangeforderter Anruf mit versteckten Drohungen gehört definitiv dazu.

Deshalb wandte ich mich – noch vor der offiziellen Widerspruchsablehnung – an die zuständige Aufsichtsbehörde:

das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, kurz: Gesundheitsministerium.

Ich schilderte den gesamten Fall, legte meinen Widerspruch und das ergänzende Schreiben bei – und hoffte auf eine unabhängige Prüfung.

Was dann kam, war … ernüchternd.

Formelle Beschwerde mit Belegen

Was ich dem Gesundheitsministerium vorgelegt habe

Die Entscheidung, mich ans Niedersächsische Gesundheitsministerium zu wenden, fiel nicht leicht – denn man erwartet von einer Aufsichtsbehörde ja keine Wunder. Aber ich wollte zumindest eine objektive Prüfung der Ereignisse und einen Hinweis darauf, ob das Verhalten der AOK Niedersachsen noch im Rahmen des Zumutbaren liegt.

Vor allem der unangekündigte und unerwünschte Anruf mit unterschwelligen Drohungen hatte aus meiner Sicht eine Grenze überschritten.

Also setzte ich mich hin und verfasste eine formelle Beschwerde, in der ich den gesamten Vorgang sachlich, chronologisch und nachprüfbar schilderte.

Dazu gehörten insbesondere:

- der ursprüngliche Widerspruch gegen die gekürzte Kostenerstattung

- das ergänzende Schreiben mit der detaillierten Aufschlüsselung der GOZ-Positionen

- eine präzise Dokumentation des Telefonats, inklusive des Hinweises, dass eine telefonische Kontaktaufnahme ausdrücklich untersagt war

All diese Unterlagen wurden als PDF-Anhänge beigefügt.

Ich wollte sicherstellen, dass das Ministerium nicht nur meine Sicht der Dinge kennt, sondern auch die offiziellen Schreiben der AOK, die Wortwahl, die Zeitpunkte und die Reaktionen.

Worum es mir wirklich ging

In meiner Beschwerde betonte ich ausdrücklich, dass es nicht darum ging, mit Nachdruck eine Zahlung von 12,10 € zu erzwingen.

Es ging auch nicht darum, die AOK öffentlich bloßzustellen.

Es ging um etwas anderes:

- Wie geht eine Krankenkasse mit Versicherten um, wenn diese ihr Recht einfordern?

- Welche Reaktionen sind zulässig – und welche nicht?

- Was bedeutet überhaupt „Kundenorientierung“ in einem System, in dem man sich seine Kasse nur begrenzt aussuchen kann?

Die Drohung, dass die AOK bei aufrechterhaltenem Widerspruch sogar frühere Erstattungen infrage stellen könnte, war ein Schlüsselmoment.

Sie hatte das Potenzial, andere Versicherte abzuschrecken, überhaupt jemals einen Widerspruch zu erheben.

Und genau das wollte ich nicht einfach hinnehmen.

Die Reaktion? Sie folgt im nächsten Abschnitt.

Was das Ministerium auf meine sauber dokumentierte und begründete Beschwerde geantwortet hat – und was dabei mitschwingt –, das erfährst du gleich in 8.2 Die Antwort: Formal korrekt – aber inhaltlich enttäuschend.

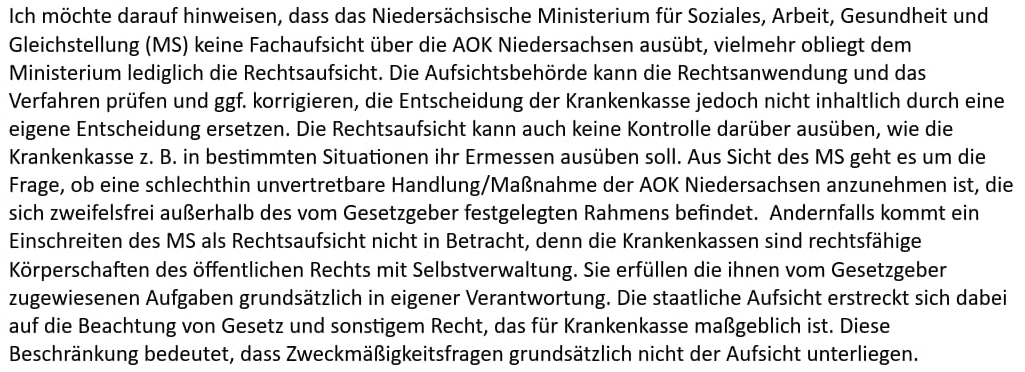

Antwort: Rechtsaufsicht ja, Eingreifen nein

Wenn sich das Ministerium aus der Verantwortung zieht

Die Antwort des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums ließ nicht lange auf sich warten.

Doch was ich erhielt, war – freundlich gesagt – zurückhaltend formuliert.

Man bedankte sich für die Zuschrift, verwies auf die Zuständigkeit als Rechtsaufsichtsbehörde – und distanzierte sich zugleich von jeder Möglichkeit, aktiv Einfluss zu nehmen.

Konkret hieß es sinngemäß:

„Als Ministerium üben wir die Rechtsaufsicht über die AOK aus. Das bedeutet, wir dürfen nur prüfen, ob die Krankenkasse sich an geltendes Recht hält – nicht, ob sie nachvollziehbar, kundenfreundlich oder fair handelt.“

Im Klartext:

Solange die AOK sich juristisch korrekt verhält, ist alles in Ordnung.

Einen unangekündigten, unerwünschten Anruf mit subtilen Drohungen, eine nicht nachvollziehbare Ablehnung eines Widerspruchs, fehlende Transparenz – all das spielt keine Rolle, wenn es rechtlich gerade noch zulässig ist.

Ministerium hat mit AOK gesprochen – aber…

In der Antwort wurde auch erwähnt, dass man Rücksprache mit der AOK gehalten habe.

Was dabei herauskam, ist jedoch ernüchternd:

Die AOK habe mitgeteilt, dass es sich bei dem Anruf um einen „vorsorglichen Klärungsversuch“ gehandelt habe, um Missverständnisse zu vermeiden.

Außerdem sei der Anruf aus fachlicher Sicht vertretbar gewesen – man habe schließlich nichts „angeordnet“, sondern lediglich „informiert“.

Dass ich einen telefonischen Kontakt ausdrücklich untersagt hatte?

Es wurde übersehen.

Dass der Anruf nicht etwa als Rückruf auf meine Bitte, sondern von der AOK selbst ausging?

Ebenso wenig.

Die Antwort des Ministeriums enthält keine Wertung, keine Kritik, keine Hinweise auf Verbesserung – nicht einmal den Versuch einer vermittelnden Geste.

Rein juristisch – und damit praktisch folgenlos

Dass eine Aufsichtsbehörde in ihrer Rolle zurückhaltend agiert, ist nachvollziehbar.

Doch im konkreten Fall bedeutet das:

Ein klar dokumentierter Fehltritt mit psychologisch problematischer Wirkung bleibt ohne jede Konsequenz.

Die Message an Versicherte?

„Wehr dich ruhig – aber erwarte nicht, dass dir jemand hilft.“

Das mag hart klingen, trifft aber den Kern.

Denn in einem solidarisch finanzierten System, in dem alle Versicherten Beiträge leisten – unabhängig von Einkommen oder Gesundheitszustand – wäre ein Mindestmaß an Verantwortung gegenüber dem Einzelnen eigentlich selbstverständlich.

Doch wenn die zuständige Aufsichtsbehörde nicht eingreift, nicht korrigiert, nicht einmal empfiehlt, wird aus „Selbstverwaltung“ sehr schnell Selbstbedienung.

AOK wiegelt ab – Ministerium akzeptiert Darstellung

Wenn Rechtfertigung wichtiger wird als Verantwortung

Die Reaktion des Gesundheitsministeriums auf meine Beschwerde wäre kaum denkbar, ohne die vorherige Einlassung der AOK. Denn wie das Ministerium ausdrücklich erwähnte, hatte man sich zur Klärung an die Krankenkasse selbst gewandt.

Was dann folgte, ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man Kritik entwertet, ohne sie direkt zu bestreiten. Die AOK ließ wissen, der Anruf sei lediglich ein „vorsorglicher Informationsaustausch“ gewesen – man habe Missverständnisse vermeiden und dem Versicherten die Gelegenheit geben wollen, seine Ansprüche zu prüfen.

Das klingt auf dem Papier harmlos.

Fast schon hilfsbereit.

Doch mit dem tatsächlichen Verlauf des Telefonats hatte das nichts zu tun.

Was wirklich gesagt wurde

Die Realität war:

Der Anruf kam unangekündigt, nicht auf meinen Wunsch – und trotz eines klar formulierten Kommunikationsverbots, das ich schriftlich ausgesprochen hatte.

Der Ton war nachdrücklich. Die Botschaften klar:

- Ich sei bisher „zu gut weggekommen“

- Wenn ich den Widerspruch nicht zurückziehe, könnte man prüfen, ob auch frühere Zahlungen zu Unrecht erfolgt seien

- Es sei ohnehin nicht ganz klar, was Zahnärzte eigentlich berechnen dürfen

- Und: Die Entscheidung zur Erstattung hänge häufig davon ab, wer gerade den Fall bearbeite – oft seien das Aushilfen oder Praktikanten, ohne dass jemand wirklich kontrolliere, ob alles korrekt laufe

Mit vorsichtiger Information hatte das wenig zu tun.

Es war ein versuchter Druckaufbau, versteckt hinter formell unverfänglicher Sprache.

Das Ministerium spiegelt – statt zu prüfen

Doch all das wurde vom Ministerium nicht hinterfragt.

Stattdessen übernahm man weitgehend die Darstellung der AOK – ohne Abgleich mit meinem Widerspruch, meiner Dokumentation oder dem tatsächlichen Ablauf.

Das Kommunikationsverbot? Wird nicht erwähnt.

Die angedeutete Rückforderung? Kein Thema.

Der irritierende Hinweis auf Praktikanten? Ausgeblendet.

Das Ministerium fungierte nicht als Korrektiv, sondern als Durchreiche.

Man prüfte offenbar nicht, ob die Erklärung plausibel war, sondern lediglich, ob ein Statement vorlag.

Die Wirkung:

Die AOK hatte gesprochen – und das reichte.

Eine offene Tür für künftige Fälle?

Besonders problematisch ist, dass dieses Verhalten nicht nur meinen Fall betrifft.

Wenn ein solcher Anruf durchgeht – ohne Sanktionen, ohne Kritik – dann entsteht ein gefährlicher Präzedenzfall:

Versicherte dürfen formal widersprechen – aber wenn es der Kasse nicht passt, gibt’s einen Anruf. Und wenn der unzulässig war? Dann war es halt „vorsorglich“. Thema erledigt.

Solange niemand eingreift, bleibt es bei einem System, das sich im Zweifelsfall selbst schützt – und nicht diejenigen, die es finanzieren.

Die Entscheidung der AOK

Nach Wochen des Schweigens, einem unerwünschten Telefonat und zwei schriftlichen Eingaben meinerseits meldete sich die AOK schließlich doch – mit einer offiziellen Entscheidung zum Widerspruch.

Der Bescheid kam schriftlich, wie gefordert.

Aber damit enden die guten Nachrichten auch schon.

Denn wer nun eine nachvollziehbare Begründung, eine satzungsgemäße Aufschlüsselung der Erstattung oder gar eine Einsicht in die vorangegangene Intransparenz erwartete, wurde enttäuscht.

Stattdessen: Formulierungen, die nach Recht klangen, aber keine wirkliche Erklärung boten. Und am Ende ein Ergebnis, das bereits zuvor am Telefon angedeutet wurde – die Ablehnung meines Widerspruchs.

Doch wie wurde sie begründet? Was wurde übergangen? Und wie passt das alles zur Satzung der AOK?

Darum geht es in diesem Kapitel.

Widerspruch abgelehnt

Am 16. Mai 2025 kam die Entscheidung:

Die AOK Niedersachsen wies meinen Widerspruch in vollem Umfang zurück.

Der vierseitige Bescheid beginnt mit einer rechtlichen Einordnung – mein Widerspruch sei zwar „form- und fristgerecht“ eingegangen, jedoch „unbegründet“. Der ursprüngliche Bescheid vom 6. März 2025 sei daher „rechtmäßig ergangen“.

Gesetzliche Begründung – ohne klare Anwendung

Es folgt ein langer Abschnitt mit Zitaten aus verschiedenen Paragraphen des Sozialgesetzbuchs:

- § 2 und § 12 SGB V zum Wirtschaftlichkeitsgebot

- § 11 Abs. 6 SGB V zur Satzungsfreiheit bei freiwilligen Mehrleistungen

- § 27 SGB V zur medizinischen Notwendigkeit

- und mehrfach Verweise auf die GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte)

All das wirkt juristisch fundiert – doch bei näherem Hinsehen wird klar:

Die Sätze bleiben allgemein und werden nicht konkret auf den vorliegenden Fall angewendet.

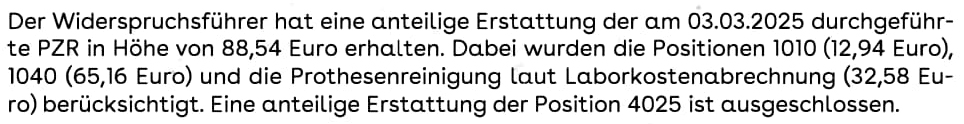

Was erstattet wurde – und was nicht

Immerhin: In einem der letzten Abschnitte wird konkret benannt, welche Positionen berücksichtigt wurden – und welche nicht:

- GOZ 1010 (12,94 €)

- GOZ 1040 (65,16 €)

- Prothesenreinigung über Laborkosten (32,58 €)

Gesamterstattungsbetrag: 88,54 €

Die strittige GOZ 4025 (Entfernung harter Zahnbeläge) wird hingegen ausdrücklich ausgeschlossen.

Eine Begründung für den Ausschluss? Fehlanzeige.

Lediglich ein lapidarer Hinweis: „Eine Berücksichtigung weiterer Positionen ist ausgeschlossen.“

Warum diese Leistung, die medizinisch sinnvoll ist und regelmäßig berechnet wird, ausgerechnet bei der AOK nicht als erstattungsfähig gilt, bleibt offen. Auch ein Hinweis auf die genaue Satzungsstelle oder eine detaillierte Prüfgrundlage fehlt.

Eingeständnis früherer Überzahlungen – aber ohne Folgen

Auffällig ist auch dieser Satz:

„Die zuvor gewährten Erstattungen […] wurden nach einer damals fehlerhaften Prüfung angewiesen.“

Die AOK gesteht also ein, in der Vergangenheit zu viel gezahlt zu haben.

Statt sich für diesen angeblichen Fehler zu erklären oder Verantwortung zu übernehmen, nutzt man ihn jetzt als Begründung für die aktuelle Kürzung.

Klage möglich – aber unrealistisch

Zum Schluss folgt die übliche Rechtsbehelfsbelehrung:

Ich könne binnen eines Monats Klage beim Sozialgericht einreichen.

Doch bei einem beantragten Erstattungsbetrag von 100,64 € – und einer Kürzung von nur 12,10 € – ist das realitätsfern. Die AOK weiß das. Und sie baut vermutlich darauf, dass niemand wegen solcher Summen wirklich vor Gericht zieht.

Begründung: Position 4025 nicht erstattungsfähig

In der offiziellen Ablehnung meines Widerspruchs wird ein Punkt besonders deutlich hervorgehoben:

Die GOZ-Position 4025 – also die Entfernung harter Zahnbeläge unter dem Zahnfleisch – ist laut AOK nicht erstattungsfähig. Punkt.

Begründet wird das erstaunlich knapp:

„Eine anteilige Erstattung der Position 4025 ist ausgeschlossen.“

Das ist keine Begründung im eigentlichen Sinne, sondern lediglich ein Ausschluss.

Warum diese Position ausgeschlossen ist, welche medizinischen oder wirtschaftlichen Erwägungen dabei eine Rolle spielen oder ob andere Kassen das anders handhaben, bleibt komplett offen.

Was bedeutet GOZ 4025 eigentlich?

Die Gebührenziffer 4025 der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) beschreibt die subgingivale medikamentöse Lokalapplikation – also das gezielte Einbringen eines antibakteriellen Wirkstoffs unterhalb des Zahnfleischsaums.

Diese Maßnahme wird z. B. bei entzündlichen Prozessen des Zahnhalteapparats (Parodontitis) eingesetzt und zählt nach Auffassung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zu den medizinisch indizierten Leistungen.

Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine kosmetische Zusatzbehandlung, sondern um eine Maßnahme zur Vermeidung oder Behandlung von Entzündungen und Folgeerkrankungen.

Im offiziellen Kommentar der BZÄK zur GOZ heißt es dazu:

„Die Leistung nach GOZ-Nr. 4025 ist eine subgingivale, antibakterielle Medikamentenapplikation je Zahn – etwa mit Chlorhexidin – und im Zusammenhang mit einer mechanischen Reinigung (GOZ 1040) abrechnungsfähig.“

(Quelle: BZÄK-Kommentar zu GOZ 4025)

Mit anderen Worten: Die Kombination mit einer professionellen Zahnreinigung ist sinnvoll, fachlich zulässig und gängige Praxis.

Warum lehnt die AOK sie trotzdem ab?

Die AOK Niedersachsen beruft sich auf ihre eigene Satzung. Diese nennt nur bestimmte GOZ-Ziffern – insbesondere 1010 (Beratung) und 1040 (PZR) – ausdrücklich als erstattungsfähig.

Was dort nicht ausdrücklich gelistet ist, wird schlicht nicht anerkannt.

Das Problem: Die Satzung enthält keine medizinische Bewertung. Sie berücksichtigt nicht, ob die nicht genannten Leistungen im Einzelfall trotzdem erforderlich oder fachlich geboten sind.

Die Ablehnung der GOZ 4025 erfolgt also nicht auf Basis einer medizinischen Einzelfallprüfung, sondern auf Grundlage einer pauschalen Satzungsformulierung, die sich auf eine Mindestliste beschränkt.

Fachlich zweifelhaft, rechtlich bequem

Ob dieses Vorgehen rechtlich haltbar ist, mag sein – denn § 11 Abs. 6 SGB V erlaubt den Krankenkassen, freiwillige Mehrleistungen satzungsmäßig zu regeln.

Aber: Dort steht auch, dass diese Leistungen „in fachlich gebotener Qualität“ zu gewähren sind.

Wenn aber eine medizinisch anerkannte Leistung wie GOZ 4025, die laut Bundeszahnärztekammer im Zusammenhang mit der PZR erforderlich und üblich ist, ausschließlich aufgrund formaler Satzungsgrenzen abgelehnt wird, stellt sich genau diese Qualität infrage.

Kurz:

Die Ablehnung mag formal juristisch gedeckt sein – sie ist aber medizinisch nicht nachvollziehbar.

Kein Hinweis auf bisherigen Umgang

Was im gesamten Widerspruchsbescheid der AOK völlig fehlt, ist ein Aspekt, der für den Versicherten besonders wichtig gewesen wäre:

Wie wurde eigentlich in den Jahren zuvor abgerechnet?

Denn die bisherige Praxis war eindeutig:

Ich hatte in der Vergangenheit mehrfach professionelle Zahnreinigungen eingereicht – immer mit nahezu identischem Leistungsumfang, inklusive der GOZ-Ziffer 4025. Und jedes Mal wurden 80 % des vollen Rechnungsbetrags erstattet, ohne jegliche Abzüge oder Rückfragen.

Warum also jetzt plötzlich nicht mehr?

Was hat sich geändert – und seit wann?

Darauf geht der Widerspruchsbescheid mit keinem Wort ein.

Kein Hinweis auf frühere Erstattungen. Kein Satz wie: „In der Vergangenheit wurde fälschlicherweise zu viel erstattet.“ Oder: „Die Satzung wurde inzwischen angepasst.“ Oder auch nur: „Eine einheitliche Bewertung war bisher nicht sichergestellt.“

Nichts.

Rückblick? Fehlanzeige.

Dabei wäre gerade das ein zentraler Punkt gewesen – vor allem vor dem Hintergrund des zuvor erfolgten Anrufs, in dem man mir sinngemäß sagte:

„Sie sind bisher zu gut weggekommen – wenn Sie den Widerspruch aufrechterhalten, könnten wir auch die früheren Zahlungen nochmal überprüfen.“

Diese Aussage allein war schon mehr als fragwürdig.

Aber spätestens im schriftlichen Bescheid hätte die AOK dann offenlegen müssen, ob frühere Erstattungen fälschlich erfolgt sind – oder ob man den Umgang mit GOZ 4025 nun einfach stillschweigend geändert hat.

Denn eins ist klar:

Wer plötzlich eine neue Erstattungspraxis einführt, sollte das zumindest erklären.

Transparenz sieht anders aus.

Kein Verweis auf Ermessensspielräume

Auch bleibt offen, ob es sich um eine bundesweit einheitliche Entscheidung handelt – oder ob hier individuelle Sachbearbeiter oder regionale Gremien darüber entscheiden, welche Positionen akzeptiert werden und welche nicht.

Es fehlt jeglicher Verweis auf Ermessensspielräume, Abwägungen oder fachliche Bewertungen im Einzelfall.

Stattdessen:

Ein formelhafter Verweis auf die Satzung – und ein generelles Schweigen zur Frage, warum das früher offenbar kein Problem war.

Rechtliche Einschätzung

Was darf eine Krankenkasse – und was nicht?

Ein Einzelfall? Mag sein.

Aber genau deshalb lohnt sich der Blick aufs große Ganze.

Denn viele gesetzlich Versicherte nehmen klaglos hin, was ihre Krankenkasse entscheidet – gerade bei kleineren Beträgen. Sie vertrauen darauf, dass alles korrekt abläuft, nachvollziehbar ist und vor allem in rechtlich sauberen Bahnen.

Doch der vorliegende Fall wirft eine ganze Reihe juristischer Fragen auf:

- Darf die AOK Leistungen kürzen, ohne das sauber zu begründen?

- Was gilt als „erstattungsfähig“ – und wie verbindlich ist der GOZ-Kommentar?

- Darf eine Krankenkasse einfach anrufen, obwohl der Versicherte das ausdrücklich untersagt hat?

- Und wie ist es eigentlich zu bewerten, wenn Anträge angeblich von Aushilfen oder Praktikanten bearbeitet werden – ohne abschließende Kontrolle?

Diese Fragen betreffen nicht nur einzelne Paragraphen, sondern den Grundsatz, ob Versicherte sich auf Transparenz, Datenschutz und Rechtsstaatlichkeit verlassen können – auch gegenüber ihrer Krankenkasse.

Im Folgenden werfe ich daher einen genaueren Blick auf die rechtlichen Grundlagen.

Dabei geht es nicht um eine juristische Fachanalyse, sondern um einschätzbare, nachvollziehbare Bewertungspunkte, gestützt auf Gesetzestexte, Kommentare und gesunden Menschenverstand.

Verstoß gegen Kommunikationswunsch (§ 13 SGB X)

Wenn „bitte nicht anrufen“ einfach ignoriert wird

Im Rahmen meines Widerspruchs hatte ich klar und unmissverständlich erklärt, dass ich keinen telefonischen Kontakt wünsche. Dieser Wunsch war schriftlich dokumentiert – und somit rechtlich bindend.

Doch genau dieser Wunsch wurde ignoriert:

Ein AOK-Mitarbeiter meldete sich trotzdem telefonisch – unangekündigt und ohne vorherige Rückfrage, obwohl keinerlei rechtliche oder sachliche Notwendigkeit dafür bestand.

Was sagt das Gesetz?

Ein Blick in § 13 Abs. 1 SGB X (Sozialgesetzbuch Zehntes Buch) zeigt eindeutig:

„Die Beteiligten sind über ihre Rechte und Pflichten im Verwaltungsverfahren zu belehren. Ihnen ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. (…) Die Behörde hat Wünsche nach bestimmten Formen der Kommunikation zu berücksichtigen.“

Das bedeutet im Klartext:

Wenn ein Versicherter ausdrücklich den schriftlichen Weg bevorzugt, muss die Krankenkasse das respektieren.

Ein Telefonat gegen den erklärten Willen ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verstoß gegen das Verwaltungsverfahrensrecht.

Warum das relevant ist

Ein solcher Anruf ist nicht nur rechtlich fragwürdig, sondern auch psychologisch problematisch:

Er wird nicht dokumentiert, es gibt kein Protokoll, kein Mitlesen, keine Möglichkeit der Rückversicherung – und im vorliegenden Fall wurde er für subtile Drohungen genutzt:

- Hinweise auf mögliche Rückforderungen früherer Erstattungen

- Andeutungen, dass man „bisher zu gut weggekommen“ sei

- Relativierungen wie „Zahnärzte wissen oft selbst nicht, was sie berechnen dürfen“

Das alles hätte schriftlich niemals so formuliert werden dürfen – und genau deshalb wurde vermutlich auch der direkte Draht gewählt.

Fazit

Der Anruf war rechtswidrig, weil er:

- gegen den ausdrücklich erklärten Willen des Versicherten erfolgte

- ohne vorherige Zustimmung oder zwingenden Grund stattfand

- im Kontext einer laufenden Widerspruchsbearbeitung als verfahrenswidrig zu werten ist

Ein klarer Fall von Verstoß gegen § 13 SGB X – der nicht folgenlos bleiben sollte.

Rückforderung nur unter Bedingungen (§ 45 SGB X)

Wenn mit Rückzahlungen gedroht wird – aber die Rechtslage klar ist

Einer der verstörendsten Aspekte dieses Falls war der telefonisch geäußerte Hinweis, dass ich durch meinen Widerspruch möglicherweise eine Überprüfung früherer Erstattungen auslösen könnte – mit der Folge, dass diese eventuell teilweise zurückgefordert werden.

Das klang wie eine Warnung. Oder, direkter gesagt: eine Drohung.

Doch ist das überhaupt zulässig?

Was regelt § 45 SGB X?

§ 45 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) trägt die Überschrift:

„Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes“

Er erlaubt die Rückforderung nur unter sehr engen Voraussetzungen – insbesondere dann, wenn ein früherer Bescheid rechtswidrig war und der Versicherte das wusste oder hätte wissen müssen.

Die wichtigsten Voraussetzungen im Überblick:

- Der ursprüngliche Bescheid muss objektiv rechtswidrig gewesen sein

- Die begünstigte Person muss dies erkannt haben oder grob fahrlässig verkannt haben

- Die Rücknahme muss innerhalb eines Jahres nach Kenntnis erfolgen (§ 45 Abs. 4 SGB X)

Dazu kommt: Selbst bei Rücknahme darf das Vertrauen des Betroffenen nicht unbillig verletzt werden (Vertrauensschutz, § 45 Abs. 2 SGB X).

Vertrauensschutz – und warum er hier greift

Ich habe in den vergangenen Jahren sämtliche Rechnungen korrekt und vollständig eingereicht.

Die AOK hat auf Grundlage ihrer eigenen Satzung – insbesondere der Mehrleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V – regelmäßig 80 % der Gesamtsumme erstattet.

Wenn dabei intern etwas nicht korrekt geprüft wurde, liegt das nicht in meiner Verantwortung.

Eine Rückforderung wäre nur möglich, wenn ich falsche Angaben gemacht hätte – was nachweislich nicht der Fall war.

Außerdem gilt der Grundsatz:

Vertrauen in einen bestandskräftigen Bescheid ist geschützt – solange keine Täuschung oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Kurz gesagt:

Die AOK darf nicht einfach rückwirkend alles infrage stellen, nur weil ein Versicherter sein Recht auf Widerspruch wahrnimmt.

Einschüchterung statt Sachargumente?

Die telefonische Anmerkung, dass man dann auch frühere Erstattungen „nochmal prüfen“ müsse, wirkt im Lichte von § 45 SGB X wie das, was sie ist: Ein Versuch, Druck aufzubauen.

Rechtlich war das:

- nicht begründet

- nicht angekündigt

- nicht formal zulässig

Und vor allem: nicht glaubwürdig, denn eine Rückforderung wäre kaum durchsetzbar gewesen.

Fazit

Rückforderungen sind nach § 45 SGB X nur in Ausnahmefällen zulässig – und auch dann nur unter strengen Auflagen.

Ein pauschales „Da müssen wir wohl alles nochmal prüfen“ hat keine rechtliche Substanz, sondern dient eher dazu, Versicherte vom Einfordern ihrer Rechte abzuhalten.

Erstattungspraxis und Transparenzpflichten

(§ 10a der AOK-Satzung, § 35a SGB X)

Im Mittelpunkt dieses Falles steht nicht nur die Kürzung eines einzelnen Erstattungsbetrags – sondern auch die Art und Weise, wie die AOK mit Anträgen und Informationen umgeht. Dabei ist besonders auffällig, wie wenig nachvollziehbar, unvollständig und teils widersprüchlich die Kommunikation erfolgt ist.

Das widerspricht nicht nur dem gesunden Menschenverstand, sondern auch ganz konkreten gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben.

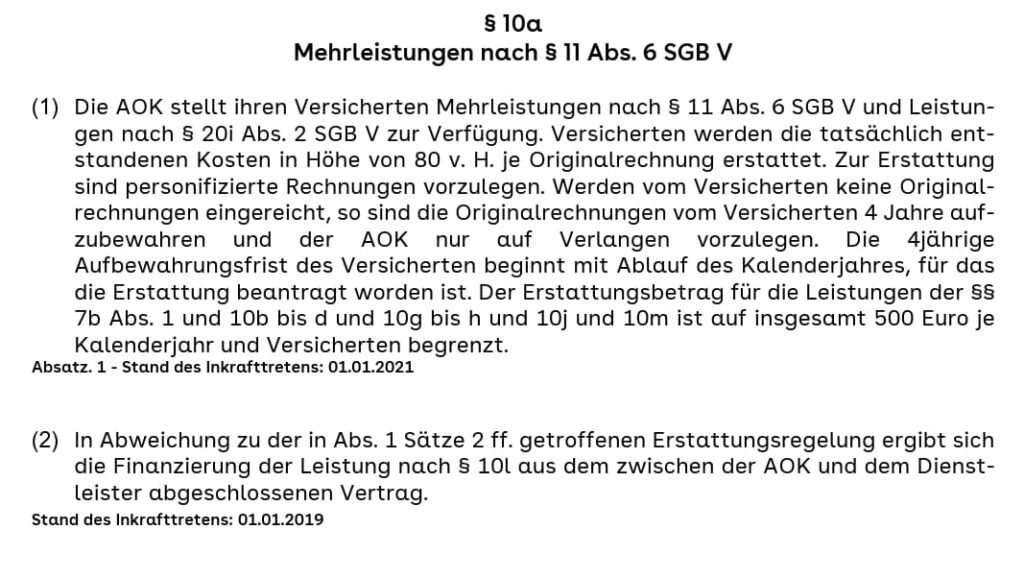

§ 10a der AOK-Satzung: Die Spielregeln der Kostenerstattung

Ein zentrales Element in der Argumentation der AOK ist ihre eigene Satzung – insbesondere § 10a, der die sogenannten „Mehrleistungen“ regelt. Genau auf diesen Paragraphen beruft sich die AOK, wenn es um die Erstattung z. B. für professionelle Zahnreinigung (PZR) oder Osteopathie geht.

Und tatsächlich: Die Satzung ist auf den ersten Blick recht klar formuliert. Dort heißt es wörtlich:

„Versicherten werden die tatsächlich entstandenen Kosten in Höhe von 80 v. H. je Originalrechnung für bestimmte Leistungen […] erstattet.“

Diese Formulierung lässt eigentlich keinen Interpretationsspielraum:

Maßgeblich sind die „tatsächlich entstandenen Kosten“ – nicht ausgewählte Einzelpositionen aus der Rechnung. Die Höhe der Erstattung bemisst sich demnach an dem, was tatsächlich in Rechnung gestellt wurde – egal ob eine Position „GPOS 1040“, „GPOS 1010“ oder „GOZ 4025“ trägt.

Doch genau an diesem Punkt beginnt die Praxis der AOK von ihrer eigenen Satzung abzuweichen: In der Ablehnung des Widerspruchs wird die Position 4025 (Mundhygieneunterweisung) kurzerhand für „nicht erstattungsfähig“ erklärt – ohne sich dabei auf einen Passus in der Satzung zu berufen, der dies konkret belegen würde. Eine klare Liste mit Ausschlussziffern sucht man im § 10a der Satzung vergeblich.

Auch die Erstattungspraxis der Vorjahre spricht eine andere Sprache: Bislang wurden immer 80 % der Gesamtrechnung erstattet – inklusive genau dieser Ziffer. Dass man sich nun rückwirkend auf eine selektive Bewertung einzelner Positionen beruft, wirkt im besten Fall wie eine nachträgliche Einschränkung – und im schlimmsten Fall wie eine willkürliche Auslegung zulasten der Versicherten.

Erschwerend kommt hinzu: Der § 10a fordert auch, dass die Satzung „hinreichende Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung“ regelt – etwa im Sinne von Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Doch anstatt klar zu definieren, welche GOZ-Positionen erstattungsfähig sind und welche nicht, bleibt die AOK vage – und zieht sich in der Kommunikation auf interne Auslegungen zurück, die in der Satzung schlicht nicht enthalten sind.

Kurz gesagt:

Die Ablehnung der Kostenerstattung für die GOZ-Ziffer 4025 steht im Widerspruch zum Wortlaut der Satzung. Die AOK beruft sich auf interne Interpretationen, die sie den Versicherten aber nicht offenlegt – obwohl gerade das bei einer freiwilligen Satzungsleistung wie dieser unverzichtbar wäre.

Die Rechtsprechung stützt die Forderung nach klarer und transparenter Satzungsauslegung ausdrücklich. So stellte das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen bereits 2013 fest:

„Wenn eine Krankenkasse freiwillige Mehrleistungen nach Satzung gewährt, muss diese Satzung die Voraussetzungen und den Umfang der Leistung so bestimmen, dass ein Versicherter seinen Anspruch zuverlässig beurteilen kann.“

– LSG NRW, Urteil vom 10.07.2013 – L 11 KR 410/12

In dem Fall ging es zwar um Osteopathie, doch das Grundprinzip lässt sich direkt auf den hier behandelten Fall übertragen: Eine Krankenkasse darf nicht nach Belieben einzelne GOZ-Ziffern ausschließen, ohne dies klar und verständlich in ihrer Satzung festzuhalten. Der Anspruch des Versicherten ergibt sich aus der Satzung – nicht aus deren nachträglicher Interpretation durch Sachbearbeitende oder Widerspruchsausschüsse.

Damit steht fest:

Die Weigerung, die tatsächlich entstandenen Gesamtkosten (einschließlich GOZ-Ziffer 4025) zu erstatten, widerspricht dem Transparenzgebot und der herrschenden Rechtsprechung.

§ 35a SGB X: Begründungspflicht bei Verwaltungsakten

Jede Entscheidung einer Behörde – und dazu zählen auch Krankenkassen – muss nach § 35a SGB X verständlich und nachvollziehbar begründet werden.

„Die Begründung eines schriftlichen Verwaltungsaktes muss die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe enthalten, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben.“

(§ 35 Abs. 1 Satz 2 SGB X)

Was bedeutet das?

- Es genügt nicht, einfach nur Zahlen aufzuführen.

- Es genügt nicht, allgemeine Paragraphen aufzuzählen.

- Es genügt nicht, auf interne Praxis oder „gängige Erstattungslogik“ zu verweisen.

Stattdessen muss nachvollziehbar dargelegt werden:

- Warum genau wurde gekürzt?

- Welche Vorschrift steht dem entgegen?

- Welche GOZ-Ziffern sind zulässig – und warum?

Im vorliegenden Fall erfolgte die Kürzung mit einem bloßen Vermerk: Die GOZ-Ziffer 4025 sei nicht erstattungsfähig. Punkt.

Kein Hinweis auf die Satzung. Kein Hinweis auf vergleichbare Entscheidungen. Keine Begründung, warum diese Ziffer bislang (offenbar stillschweigend) übernommen wurde – und nun plötzlich nicht mehr.

Das genügt nicht.

Intransparente Erstattungspraxis

Besonders fragwürdig wird es dann, wenn über Jahre hinweg dieselbe Leistung (hier: Mundhygieneunterweisung) anstandslos anteilig erstattet wurde – und plötzlich nicht mehr. Ohne Hinweis auf eine geänderte Satzung. Ohne Erläuterung. Ohne Systematik.

Dazu sagt § 35a SGB X klar:

Behörden müssen in vergleichbaren Fällen gleich behandeln – oder erklären, warum es einen sachlichen Grund für eine abweichende Entscheidung gibt.

Eine kommentarlos geänderte Praxis widerspricht dem Vertrauensschutzprinzip und lässt Zweifel an der Verlässlichkeit behördlichen Handelns aufkommen.

Fazit

Die AOK ist gesetzlich verpflichtet, ihre Entscheidungen klar, nachvollziehbar und transparent zu begründen.

Satzungsregelungen wie § 10a müssen verständlich angewendet werden – nicht versteckt, verkürzt oder beliebig ausgelegt.

Eine Entscheidung, die weder auf klare Satzungsgrundlagen verweist, noch den Bruch mit bisheriger Praxis erläutert, ist verwaltungsrechtlich angreifbar.

Was mich daran besonders ärgert

Bis hierher lässt sich vieles mit Paragraphen, Satzungen und Verwaltungsdeutsch erklären.

Doch jenseits aller rechtlichen Aspekte bleibt vor allem eins zurück: Frust. Enttäuschung. Und ein Gefühl von Ohnmacht.

Denn selbst wenn man alles korrekt einreicht, sich an alle Vorgaben hält, geduldig nachfragt und sogar auf dem schriftlichen Weg Widerspruch einlegt – wird man als Versicherter oft behandelt, als sei man lästig. Oder gar verdächtig.

Noch ärgerlicher ist dabei nicht nur die eigentliche Kürzung der Erstattung. Sondern wie die AOK kommuniziert hat:

Mit Einschüchterung. Mit ausweichenden Antworten. Mit dem Versuch, eine Rücknahme zu erzwingen. Und mit einer Ablehnung, die mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet.

Deshalb geht es in diesem Kapitel nicht um Paragrafen, sondern um Erfahrungen, Emotionen – und darum, wie wenig ernst man sich als Beitragszahler oft genommen fühlt, wenn man es wagt, nachzufragen.

Persönlicher Umgang durch die AOK

Freundlich im Flyer – kalt im Verfahren

Man kennt die freundlichen Slogans: „Ihre Gesundheit in besten Händen“, „Persönlich. Nah. Fair.“ – so oder ähnlich wirbt die AOK für sich. Doch wenn es darauf ankommt, wenn du tatsächlich mal ein Anliegen hast, zeigt sich oft eine ganz andere Seite: Die kühle, distanzierte Verwaltungsrealität.

In meinem Fall war es nicht nur die Kürzung der Kostenerstattung, die irritiert hat. Es war vor allem der Umgang mit mir als Versicherten.

Der erste Bescheid – keine Erklärung, kein Dialog

Der erste Erstattungsbescheid ließ jegliche transparente Aufschlüsselung vermissen. Statt einer verständlichen Darstellung, wie sich der Betrag zusammensetzt oder warum bestimmte Positionen nicht übernommen wurden, blieb es bei einem Satz wie:

„Wir haben Ihnen 88,54 € überwiesen.“

Kein Hinweis auf die GOZ-Ziffern. Kein Wort zur Satzungsgrundlage. Kein Angebot zum Dialog. Nur ein Betrag – einfach so.

Der Anruf – gegen meinen ausdrücklichen Wunsch

Noch gravierender war allerdings der unangekündigte Anruf eines AOK-Mitarbeiters, obwohl ich in meinem Widerspruch ausdrücklich darum gebeten hatte, nicht telefonisch kontaktiert zu werden.

Das ist kein Bagatellverstoß – sondern ein klarer Bruch meines ausdrücklich geäußerten Kommunikationswunsches.

Besonders irritierend: Der Anruf erfolgte nicht etwa in Form eines Rückrufs, sondern direkt und unangekündigt – offenbar mit dem Ziel, mich zur Rücknahme des Widerspruchs zu bewegen. So wurde unter anderem angedeutet, dass eine Überprüfung auch zu Rückforderungen bereits erstatteter Leistungen führen könnte.

Ob bewusst oder nicht – solche Aussagen wirken schnell wie eine Drohung.

Aussagen, die Vertrauen zerstören

Im Gespräch fielen Sätze wie:

- „Da wurde Ihnen bisher ohnehin zu viel erstattet.“

- „Wenn Sie den Widerspruch aufrechterhalten, kann das dazu führen, dass alles neu geprüft wird.“

- „Solche Routineaufgaben werden bei uns oft von Aushilfen oder Praktikanten erledigt.“

- „Die Zahnärzte wissen selbst manchmal nicht genau, was sie berechnen dürfen.“